スポンサーリンク

ちーがくん

はかせ!地学って、全然勉強してる人いなくないですか?参考書も少なすぎますし…。なんでこんなに地学ってマイナーなんですか?

はかせ

そうじゃな。地学教育の空洞化の実態には凄まじいものがあるな。

今回は、地学教育が空洞化している理由5選と解決策について解説するぞ!

今回は、地学教育が空洞化している理由5選と解決策について解説するぞ!

地学受験者は驚くほど少なく、高校・予備校などでの授業は開講せず、参考書も数えるほど。

地学は高校の科目において最も空洞化している科目といっても過言ではありません。

どうして、これほど地学は空洞化しているのでしょうか。

本記事では、地学教育の空洞化が止まらない理由5選について、ちーがくんの体験談も踏まえつつ、モルモットたちと一緒に学んでいきましょう!

▼この記事の動画版はこちら!▼

Contents

スポンサーリンク

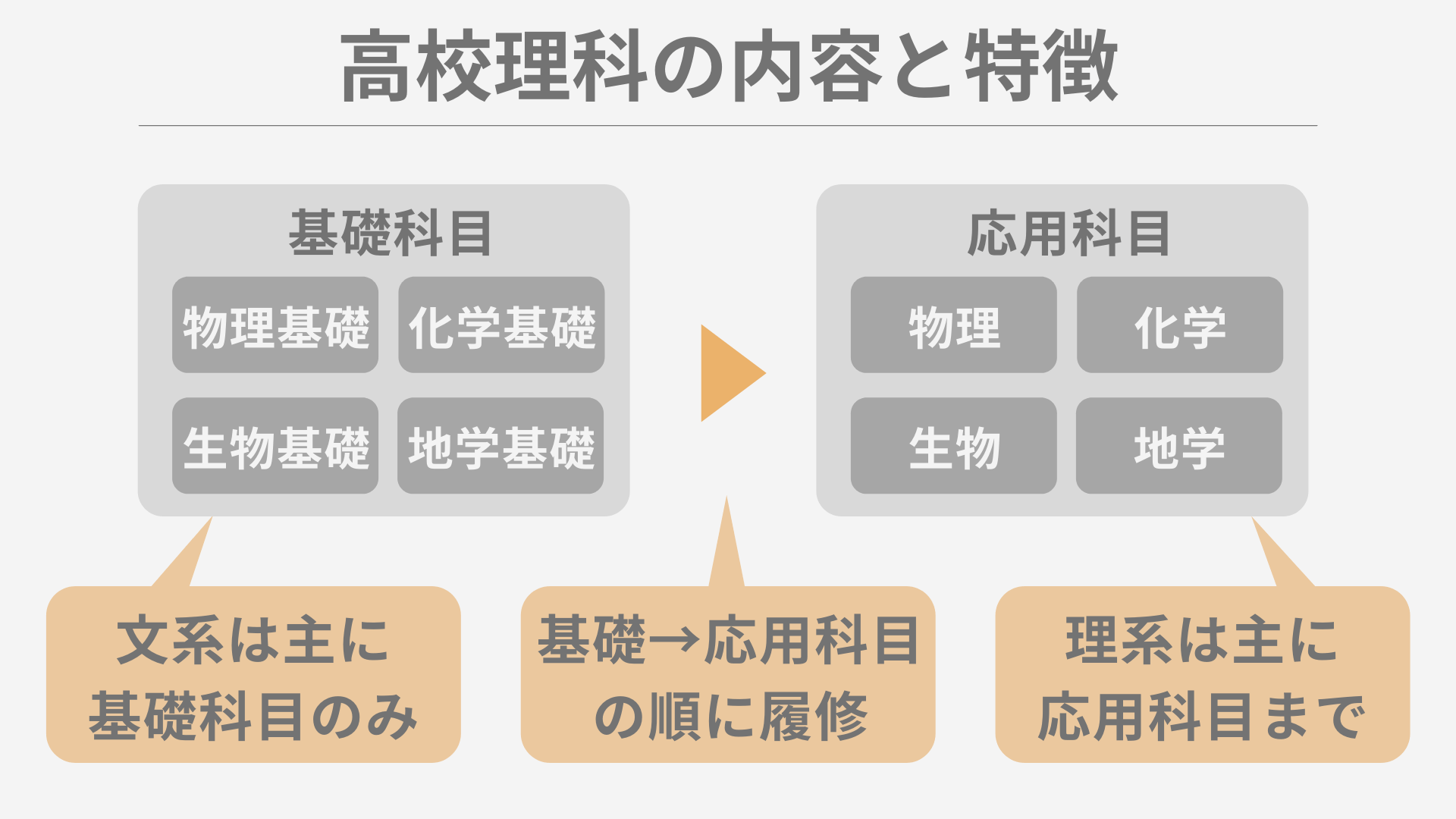

高校理科の内容と特徴

はかせ

まずは高校理科の内容と特徴について解説するぞ。

高校理科は、基礎科目と応用科目に分けられている。

高校理科は、基礎科目と応用科目に分けられている。

ちーがくん

基礎科目は物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎。

応用科目は物理、化学、生物、地学ですよね!

応用科目は物理、化学、生物、地学ですよね!

はかせ

そうじゃ。

このうち、文系コースでは主に基礎科目のみを履修する。一方、理系コースでは応用科目まで履修するぞ。

ただし、注意点としては、基礎科目を履修していないと、それに対応する応用科目は履修できない、ということがある。

このうち、文系コースでは主に基礎科目のみを履修する。一方、理系コースでは応用科目まで履修するぞ。

ただし、注意点としては、基礎科目を履修していないと、それに対応する応用科目は履修できない、ということがある。

ちーがくん

なるほど!ということは、例えば地学基礎を履修していなければ、地学は履修できないってことですね!

はかせ

そういうことじゃ。

驚くほど低い!地学基礎・地学の履修率

はかせ

次に、現時点での高校地学の現状を示すぞ。

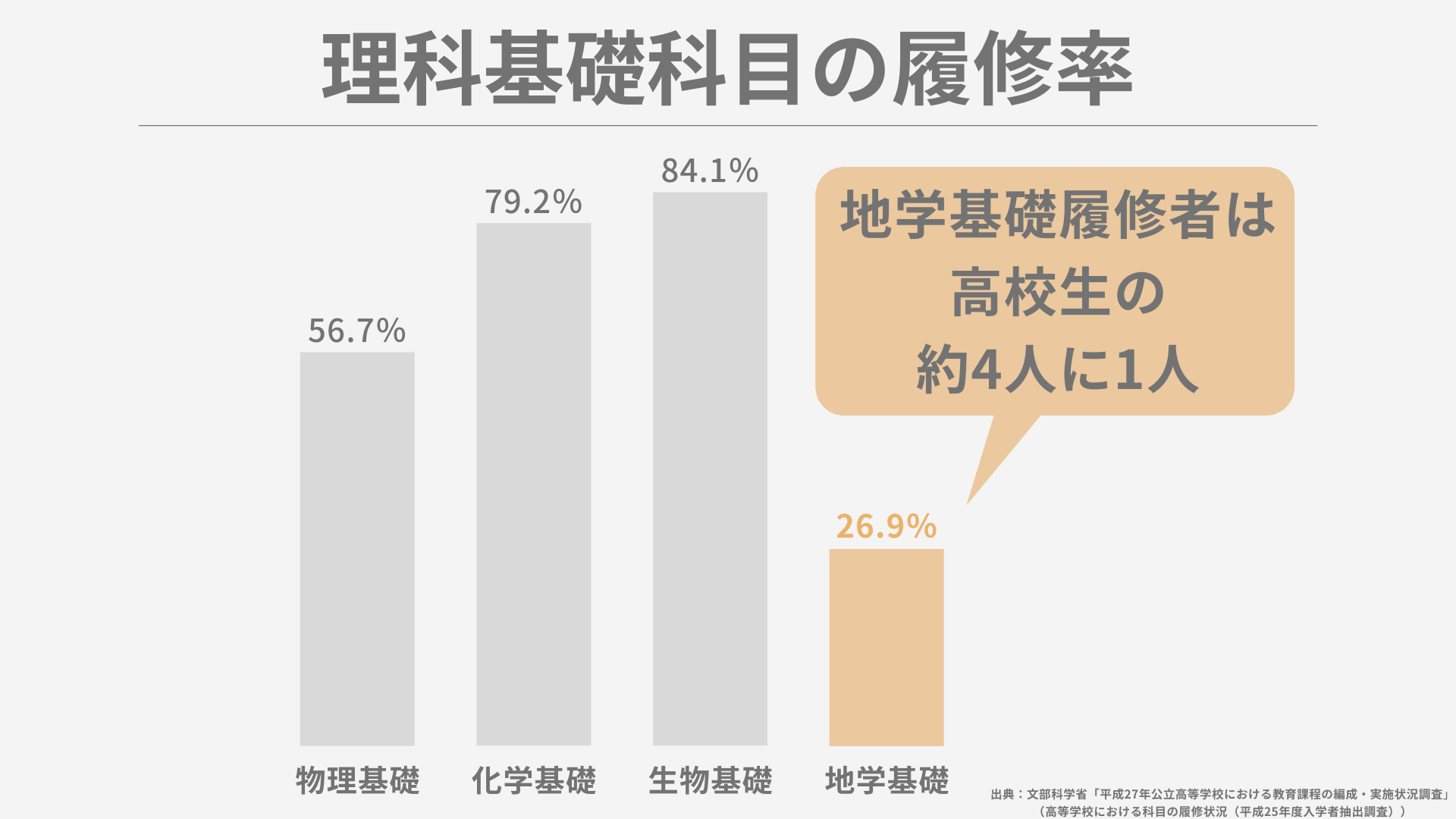

まずは理科基礎科目の履修率を見てほしい。2015年の文部科学省の調査結果じゃ。

まずは理科基礎科目の履修率を見てほしい。2015年の文部科学省の調査結果じゃ。

ちーがくん

他の科目は50%を超えているのに、地学基礎だけ26.9%…?

はかせ

驚くのはまだ早いぞ、ちーがくん。

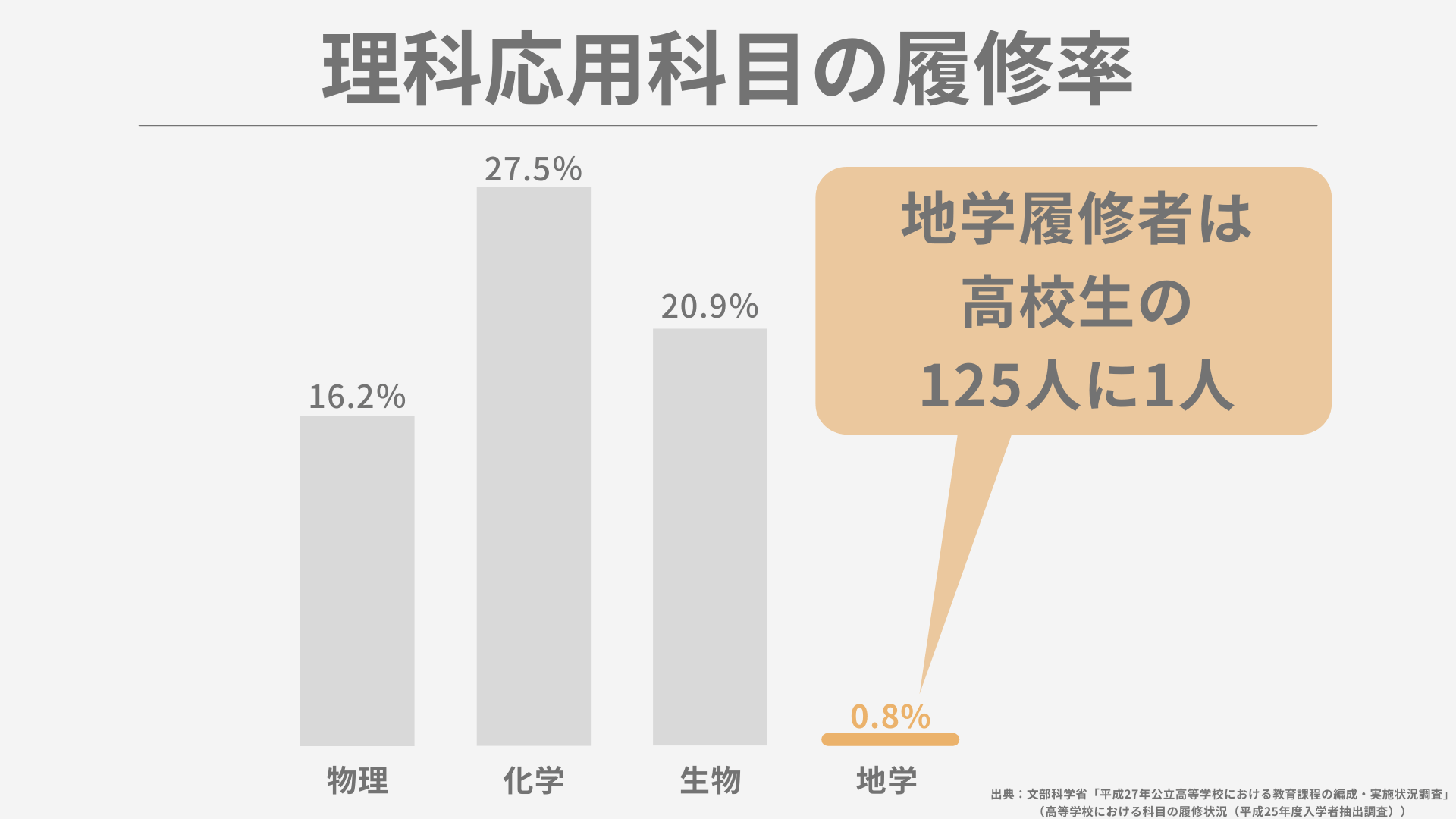

今度は理科応用科目の履修率じゃ。

今度は理科応用科目の履修率じゃ。

ちーがくん

えっ!今度は0.8%ですか?

125人に1人…。

125人に1人…。

はかせ

なかなかショッキングなデータじゃな。

ちーがくん

なんでこんなに地学基礎・地学の履修率が低いんですか?

理由①:地学基礎が「基礎を付した科目3科目」になかなか入れない!

はかせ

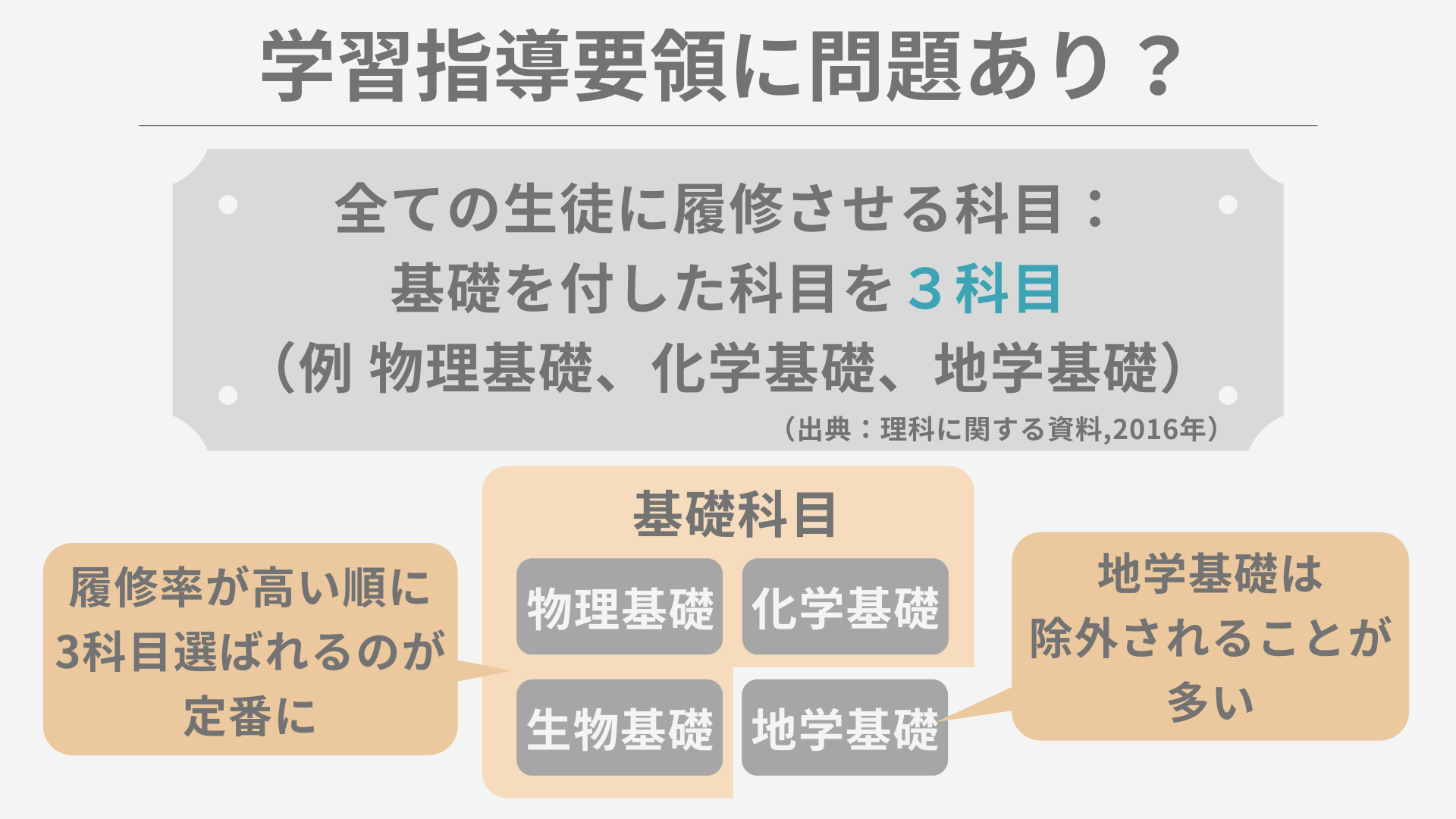

理由の1つ目は、文部科学省が定める学習指導要領にあるんじゃ。

その内容を以下に引用するぞ。

その内容を以下に引用するぞ。

ちーがくん

基礎を付した科目って、物理基礎・化学基礎・生物基礎・地学基礎のことですよね?

はかせ

そうじゃ。

このように「基礎科目3つが必修」である学習指導要領の下では、選択する3科目は履修率が高い順にから物理基礎・化学基礎・生物基礎となるのが定番となってしまうんじゃ。

このように「基礎科目3つが必修」である学習指導要領の下では、選択する3科目は履修率が高い順にから物理基礎・化学基礎・生物基礎となるのが定番となってしまうんじゃ。

ちーがくん

それじゃ、地学基礎の履修率は上がりませんね…。

確かに、僕が通ってた高校でもほとんどの生徒は地学基礎を取ってませんでしたよ!

確かに、僕が通ってた高校でもほとんどの生徒は地学基礎を取ってませんでしたよ!

文科省の策略なのか?

ちーがくん

けど、なんでそんなルールにするんですか?

普通に考えて、そんなルールにしたら地学が除外されてしまうのは目に見えていると思うのですが…。

普通に考えて、そんなルールにしたら地学が除外されてしまうのは目に見えていると思うのですが…。

はかせ

わしが思うのは、文科省も意地悪でこのようなルールにしているわけではないということじゃ。

ちーがくん

どういうことですか?

はかせ

この後説明するが、地学の教員は圧倒的に足りていないのが現状なんじゃ。

時間割にも余裕がない高校が多い。

時間割にも余裕がない高校が多い。

はかせ

学校によって色々な事情がある中で、各学校に合わせたコース設計をしてくださいというメッセージが込められているんだと思うぞ。

ちーがくん

そうだとしても…納得できないです!

ちーがくんの場合:”数学が苦手だからとりあえず文系”が幸いした!

はかせ

ちーがくんはどうして地学基礎を履修できたんじゃ?

ちーがくん

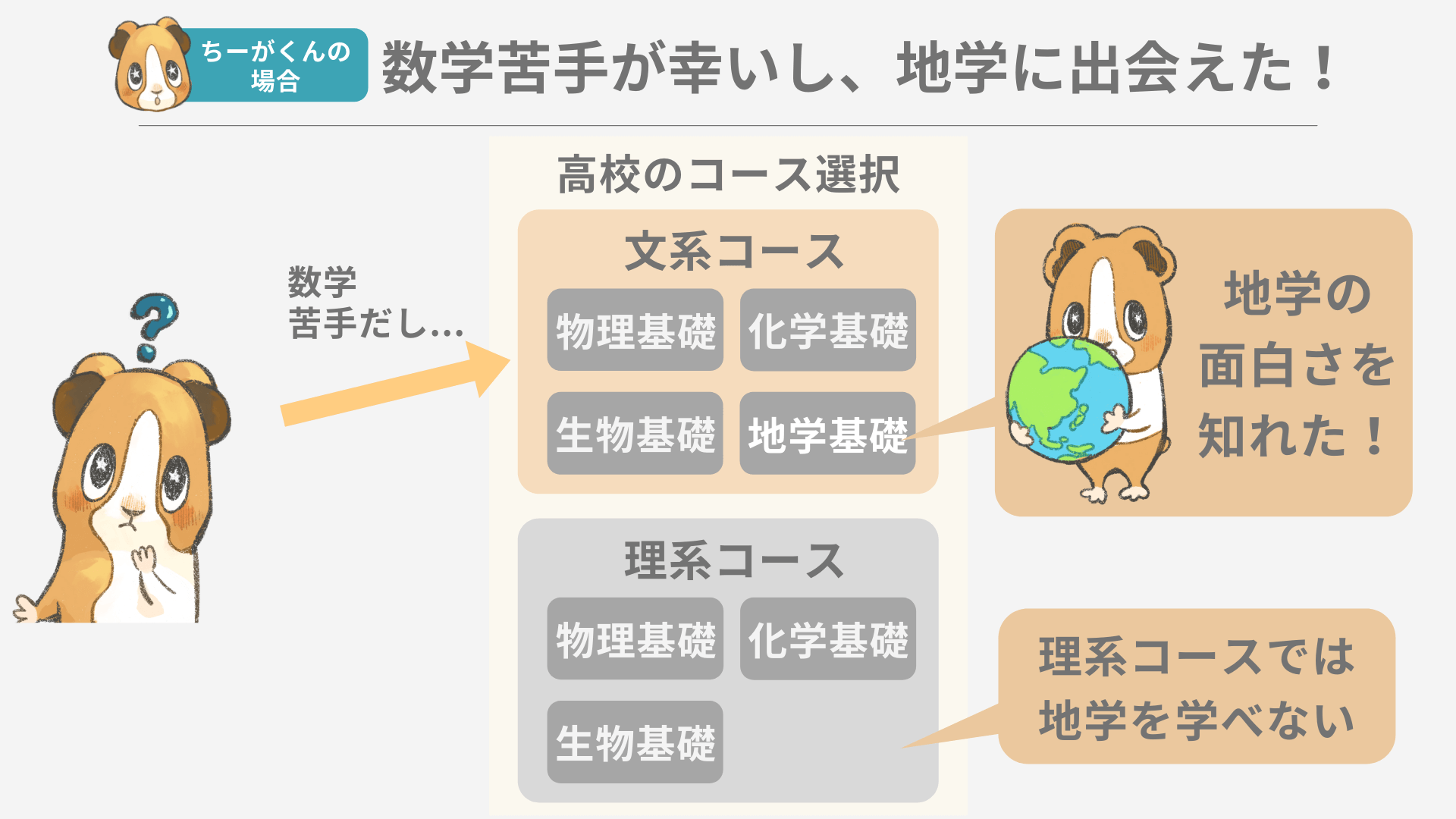

僕の通っていた高校でも、この学習指導要領に沿っていましたよ!

地学基礎は文系コースのみに対して、理系コースは、地学基礎以外の3科目を学習するカリキュラムでした。

地学基礎は文系コースのみに対して、理系コースは、地学基礎以外の3科目を学習するカリキュラムでした。

はかせ

では、理系コースではなく文系コースにいたということじゃな。

ちーがくん

そうなんです。

僕はコース選択時、これといってやりたいことがなかったんです。しかし、ひとつ明らかなことがあって、それが数学が苦手っていうことだったんです。

僕はコース選択時、これといってやりたいことがなかったんです。しかし、ひとつ明らかなことがあって、それが数学が苦手っていうことだったんです。

はかせ

だからとりあえず文系を選んでいたのか!

ちーがくん

そうなんです。ですが、結果的にこの選択が、運命の出会いになったんです!

何がともあれ地学基礎を履修し、地学という学問のすばらしさを知ることができました!

何がともあれ地学基礎を履修し、地学という学問のすばらしさを知ることができました!

はかせ

ものすごい幸運じゃったな。

ちーがくん

もし僕がもう少し数学ができて、理系コースに進んでいたら…

地学というものに出会うことすらできていなかったんですよ!?

地学というものに出会うことすらできていなかったんですよ!?

はかせ

理系コースにいたら、ちーがくんは誕生していなかったのか。ゾッとするな。

この問題への解決策:ICTなども活用し、理科基礎4科目必修を!

ちーがくん

解決策は言うまでもなく、このような学習指導要領を改め、全ての学生に地学基礎を含めた理科基礎4科目を必修にすることですよ!

はかせ

実際に、地学を学びたい・履修したいと願っていても履修できない状況にある学生は大勢いるからな。

ちーがくん

まずは学習指導要領を改めて、全ての学生が地学教育を学ぶ権利を保証することが必要不可欠です。それが地学教育の空洞化を食い止める第一歩になるはずです!

はかせ

とはいえ…先ほども説明した通り、地学の指導環境は整っていないな。

ちーがくん

確かに、教員は少ないと地学の開講はできませんし、教科書数も少ないと出版コストは大きくなります。質問対応もできないですよね。

はかせ

地学基礎必修なんて夢のまた夢じゃな。

ちーがくん

そこで僕は、そんな地学にこそ、ICTやデジタルを活用した映像授業などを採用すべきであると思ってます!

はかせ

確かに文部科学省は現在、デジタル教科書や映像授業など、いわゆるICTを活用した学習方法を模索しているな。

ちーがくん

そうなんです。

とはいえ、ほとんどの科目においては、教員も教科書数も十分に賄えているため、ICTの活用にそれほど緊急性があるとは言えません。

とはいえ、ほとんどの科目においては、教員も教科書数も十分に賄えているため、ICTの活用にそれほど緊急性があるとは言えません。

はかせ

けど、地学は違うな。

教員も教科書数も全然足りてない。

教員も教科書数も全然足りてない。

ちーがくん

そうなんです。緊急を要しているんです。

ですが、そんな地学こそ、ICT活用の必要性が高まっているといえるのではないでしょうか?

ですが、そんな地学こそ、ICT活用の必要性が高まっているといえるのではないでしょうか?

はかせ

確かに一理あるな。

デジタル化することによって、どんなメリットがあるんじゃ?

デジタル化することによって、どんなメリットがあるんじゃ?

ちーがくん

映像授業を用いれば、教員がその場にいなくとも指導することができて、教員不足が補えます。

デジタル教科書を活用できれば、印刷コストを抑えられて出版社の参入障壁が下がりますし、オンラインで質問対応もできます!

デジタル教科書を活用できれば、印刷コストを抑えられて出版社の参入障壁が下がりますし、オンラインで質問対応もできます!

はかせ

なるほど。

デジタル化への需要が高い地学だからこそ、他の科目よりも早くデジタル化を進めることができそうじゃな。

デジタル化への需要が高い地学だからこそ、他の科目よりも早くデジタル化を進めることができそうじゃな。

ちーがくん

そうですね!

地学の教員がいろんな高校を回って、週一でも対面で授業できたら、質問とかも消化しやすいかもしれないです!

地学の教員がいろんな高校を回って、週一でも対面で授業できたら、質問とかも消化しやすいかもしれないです!

理由②:教員が少ない!

はかせ

理由の2つ目は、教員の少なさがあるぞ。

ちーがくん

さっきも教員が少ないっていう話が出てましたね!

はかせ

地学を指導できる教員がそもそも少なく、地学を開講したくても開講できないという実態があるんじゃ。

ちーがくん

そもそも、なんで教員が少ないのですか?

教員が増えれば地学を開講できる学校も増えると思うのですが…?

教員が増えれば地学を開講できる学校も増えると思うのですが…?

教員が少ない理由は悲しいほど”単純”

はかせ

教員が少ない理由は悲しいほど単純なんじゃ。

ちーがくん

!?

はかせ

そもそも地学教員を募集してないんじゃよ。

ちーがくん

地学教員を募集してない!?

どういうことですか?

どういうことですか?

はかせ

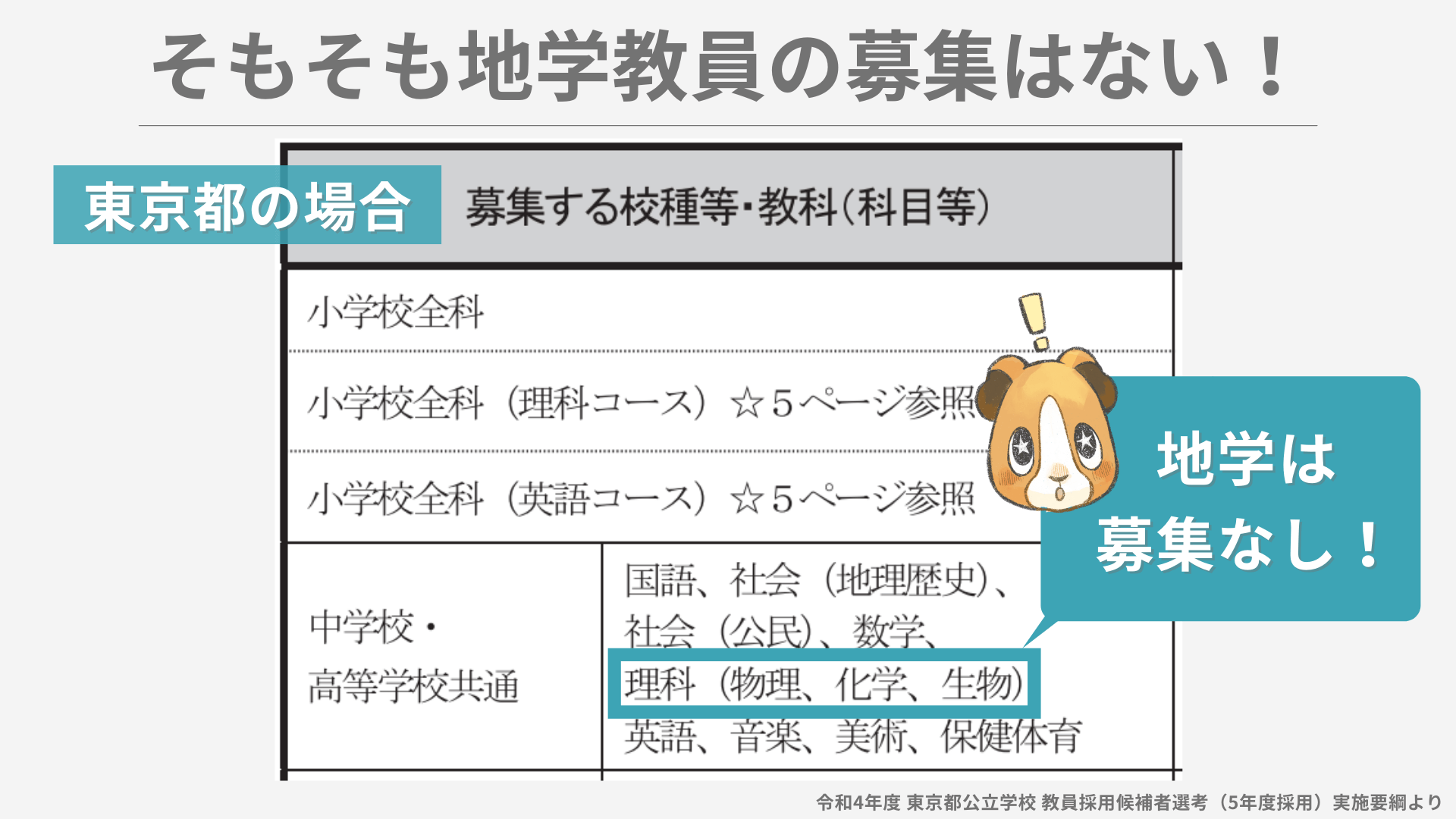

これを見てくれ。

はかせ

これは令和4年度 東京都公立学校 教員採用候補者選考(5年度採用)実施要綱じゃ。

ちーがくん

地学の募集がない!?

地学がなかったことになってますよこれ?

地学がなかったことになってますよこれ?

はかせ

そうなんじゃ。

ほとんどの都道府県では、高校教員採用試験の募集要項に、「地学」が一切記載されていないんじゃよ。

しかも、「地学外し」の状況は何十年も続いている。

ほとんどの都道府県では、高校教員採用試験の募集要項に、「地学」が一切記載されていないんじゃよ。

しかも、「地学外し」の状況は何十年も続いている。

ちーがくん

これでは地学の教員の数が増えようがありませんね…。

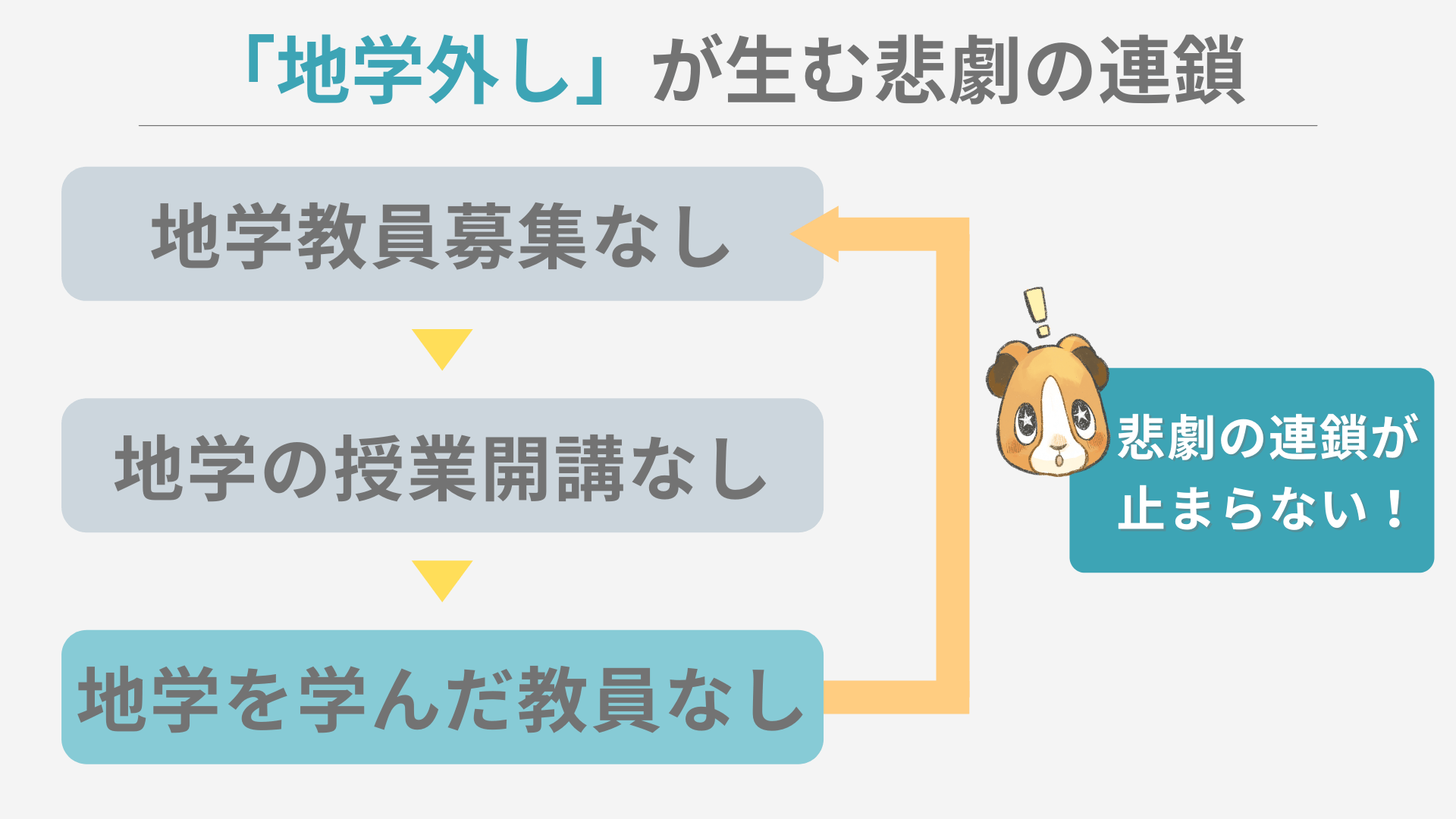

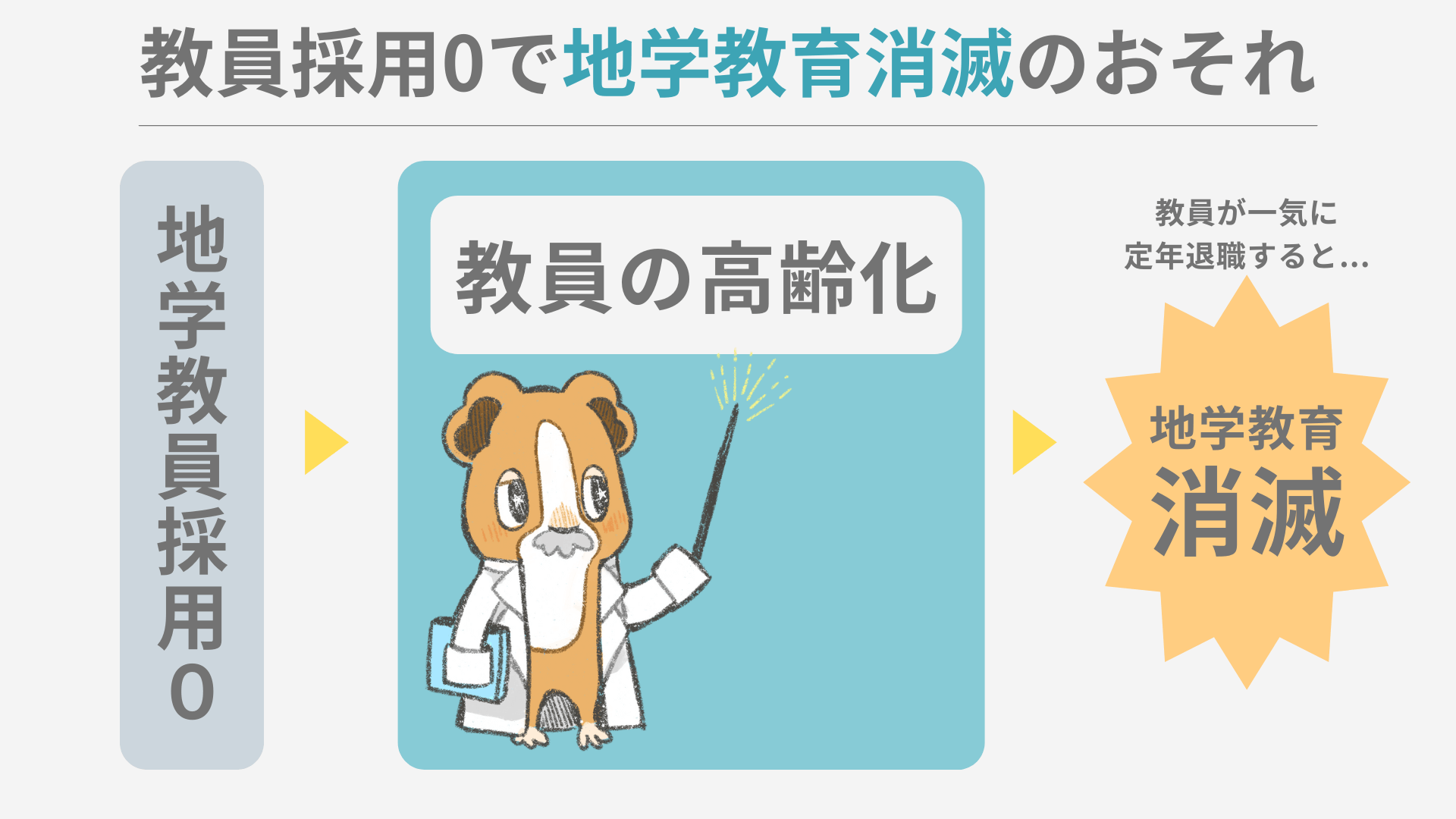

「地学外し」が生む悲劇の連鎖

はかせ

教員採用試験の「地学外し」によって、悲劇の連鎖が止まらなくなっているんじゃ。

ちーがくん

地学教員の募集がなくなると地学の開講がなくなる。

地学の開講がなくなると地学を学んだ教員がいなくなる。

地学を学んだ教員がいなくなると…

地学の開講がなくなると地学を学んだ教員がいなくなる。

地学を学んだ教員がいなくなると…

はかせ

悲劇の連鎖が止まらんのじゃ。

教育現場が地学を軽視?というよりもさらに大きな問題が…

ちーがくん

こればっかりは、教育現場が地学教育を軽視しているとしか考えられないですよ!

受験で使えないからって、また地学教育を軽視して…

受験で使えないからって、また地学教育を軽視して…

はかせ

気持ちは分かるが、一度冷静になって問題を分析してみよう。

これまで見てきたように、地学教育はすでに空洞化していて、その状態が何年も続いているんじゃよ。

これまで見てきたように、地学教育はすでに空洞化していて、その状態が何年も続いているんじゃよ。

ちーがくん

ということは、新たに教員となる世代のほとんどが地学を学んでいない?

はかせ

教育現場にそもそも地学を教えられる教員がほとんどいない、という意味での地学教員採用0であるとしたら?

ちーがくん

それはもっと大問題ですよ!

はかせ

地学教育を受けていない教員が大半を占める今、ただ地学教員の募集人数を増やすという対策ではどうしようもないところまで来てしまったのかもしれないな。

ちーがくん

教育現場の地学教育の軽視という一言だけでは片付けられない、深刻な問題ですね。

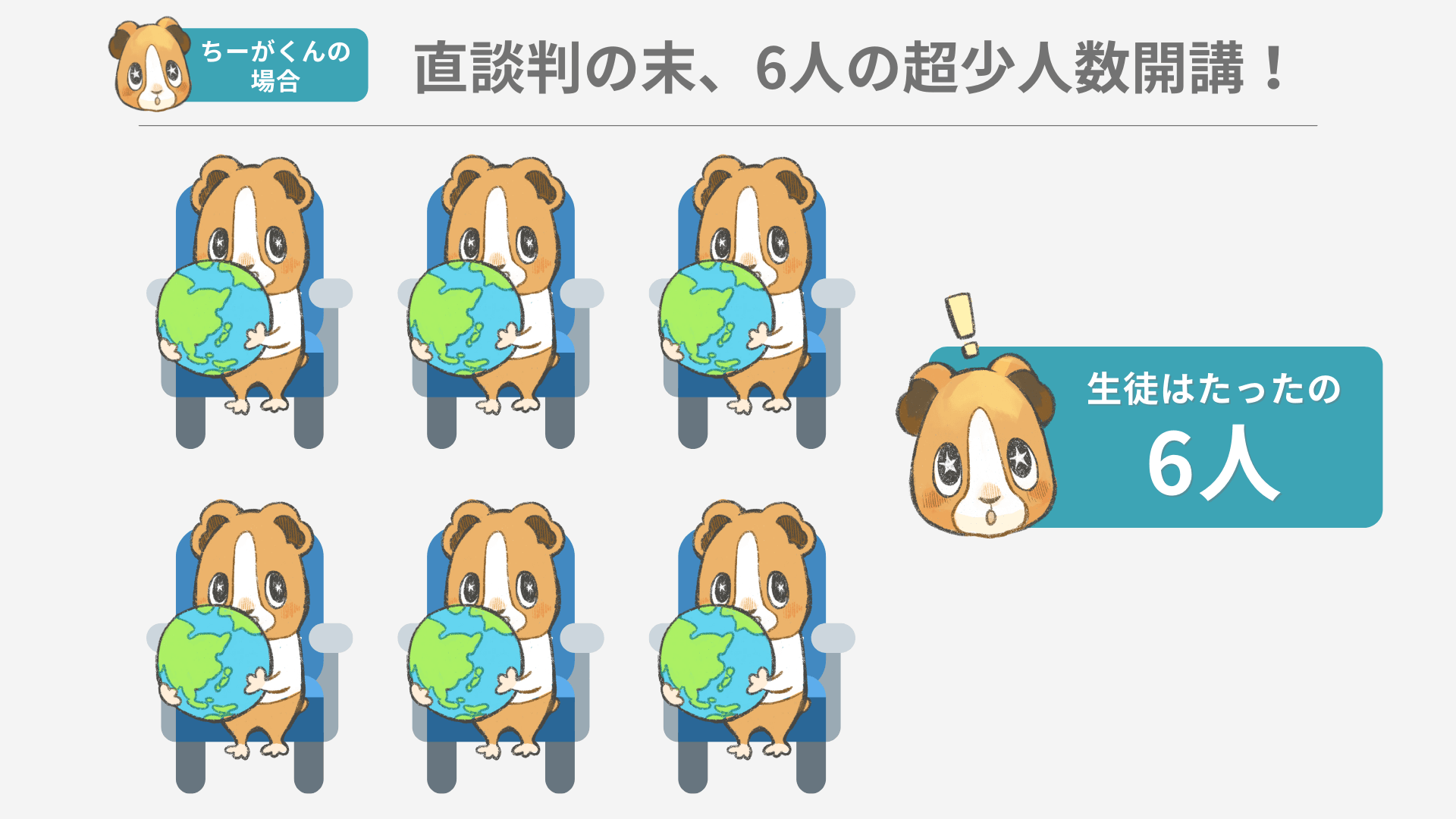

ちーがくんの場合:直談判で数年ぶりの開講。素晴らしい先生に出会うことができた!

はかせ

ちーがくんはどうして地学を履修できたんじゃ?

ちーがくん

僕の通っていた高校では、数年間地学が開講されていませんでした。

しかしながら、履修希望調査の科目欄にはなんと「地学」があったんですよ!

しかしながら、履修希望調査の科目欄にはなんと「地学」があったんですよ!

はかせ

なんと!!!

ちーがくん

ダメ元で地学履修希望を提出したら、「本年度は開講しない」との返答がありました。

はかせ

やっぱり厳しかったのか。

ちーがくん

しかし、その後地学の先生に直談判しに行きました。

結果として、生徒6人という超少人数にも関わらず、開講していただくことができたんですよ!

結果として、生徒6人という超少人数にも関わらず、開講していただくことができたんですよ!

はかせ

すごく運がいいな!

ちーがくん

そうなんです。

結果、素晴らしい先生に出会うことができ、地学を学ぶことができました!

ただ開講しただけではなく、岩石薄片の作成やラジオ天気図の作成など、カリキュラムにとらわれない、貴重な経験をさせていただきました。

結果、素晴らしい先生に出会うことができ、地学を学ぶことができました!

ただ開講しただけではなく、岩石薄片の作成やラジオ天気図の作成など、カリキュラムにとらわれない、貴重な経験をさせていただきました。

はかせ

開講の判断をして下さった先生には感謝してもしきれないな。

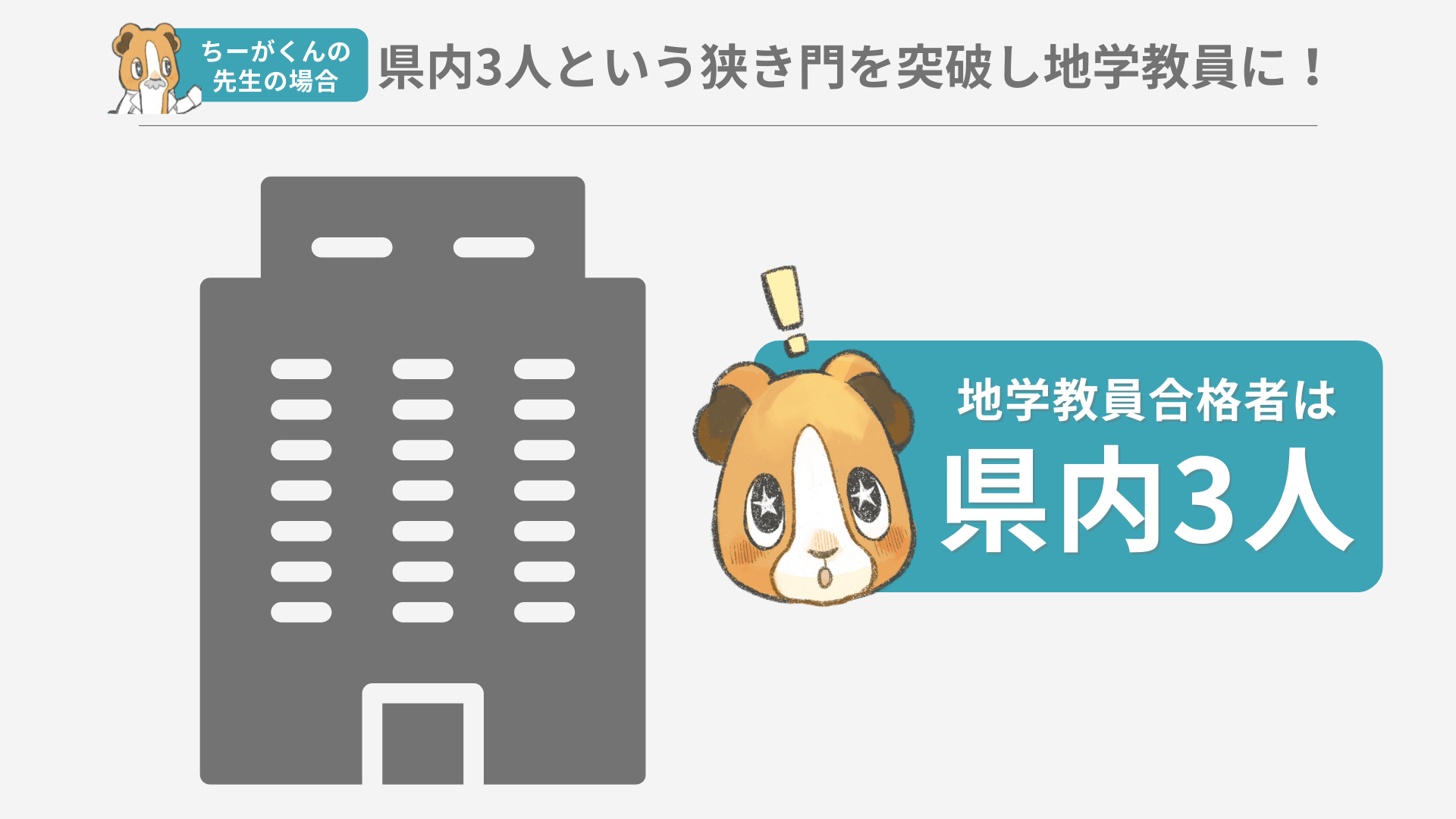

ちーがくんの先生の場合:県内3人という狭き門を突破して地学教員に!

ちーがくん

僕がお世話になった高校の先生にも、お話を聞いてきましたよ!

はかせ

ぜひ話を聞かせてくれ。

ちーがくん

先生が採用された年には、地学教員の採用人数はまさかの県内3人だったそうです。

ちーがくん

そのような極めて狭き門をくぐり抜け、地学教員になられたとのことでした!

はかせ

県内3人じゃと?ものすごく狭き門じゃなぁ…

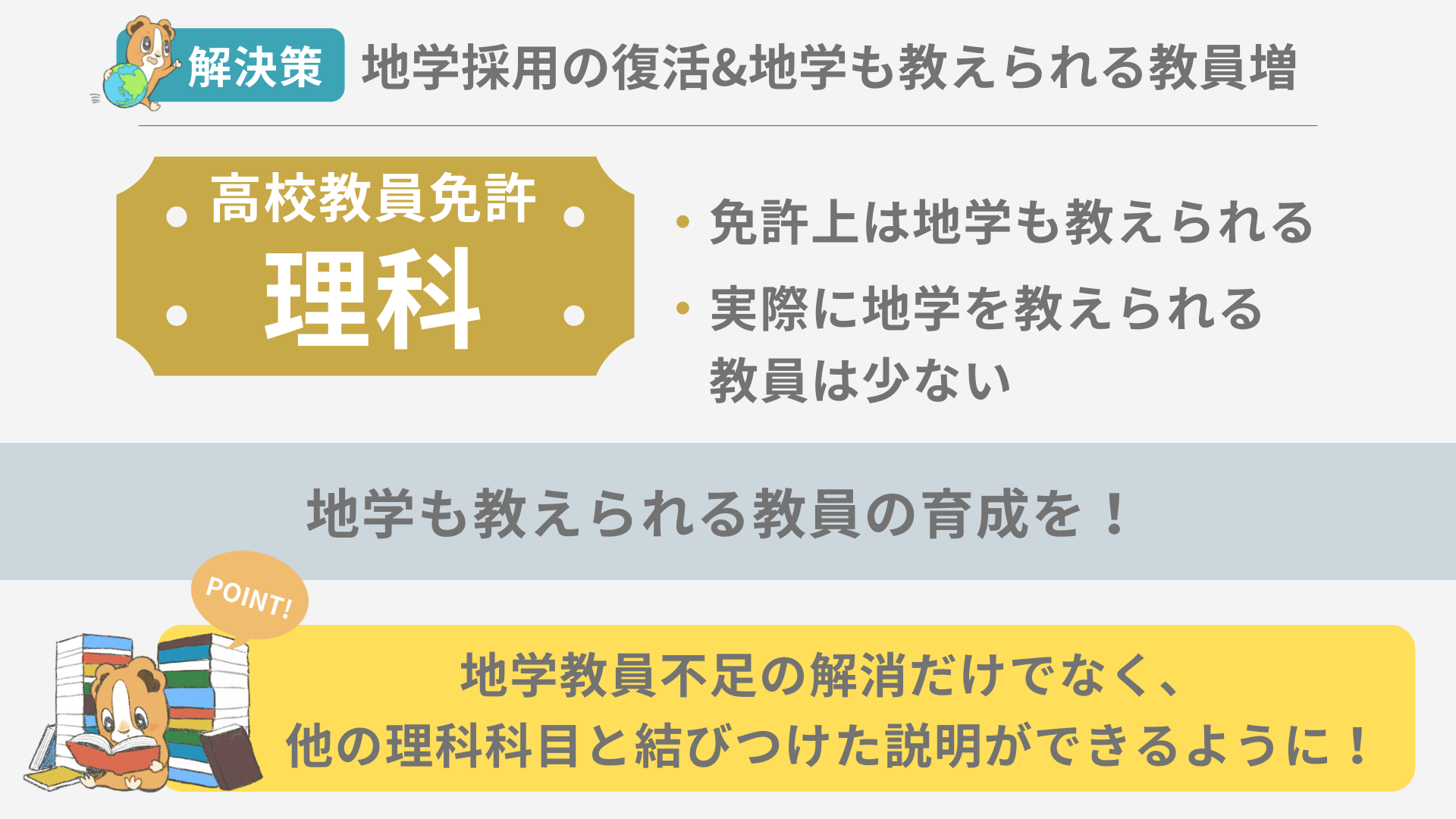

解決策:地学教員採用の復活&地学も教えられる理科教員の育成を!

はかせ

解決策としては、まず、少しずつでも、地学の教員採用を復活させることになると考えている。

ちーがくん

地学の教員が採用されていない、ということはすなわち、現在地学を教えている教員の方の高齢化が進んでいるということになりますからね。

はかせ

このまま地学の教員採用0が続くと、どうなるかを考えてみてほしい。

はかせ

現在の教員の方が定年を迎えられる際に、地学教育は消滅してしまうことになる。

ちーがくん

!!!

はかせ

そうなってしまう前に、地学教員の募集を再開し、教員数の確保をすることが不可欠じゃな。

ちーがくん

間違いないです。

はかせ

さらには、それと並行して地学も教えられる教員も育成する必要がある。

ちーがくん

そんなこと、可能なのですか?

はかせ

高校の教員免許は、理科としてひとくくりになっているんじゃ。すなわち、理科の教員免許を持っていれば、地学も教えていいということになる。

ちーがくん

なるほど!

とはいいつつも、大半の理科教員の方は高校で地学を履修しておらず、地学の知識もあまりない方が多いのが現実ですよね。

とはいいつつも、大半の理科教員の方は高校で地学を履修しておらず、地学の知識もあまりない方が多いのが現実ですよね。

はかせ

そうじゃな。

教員採用試験の対策で地学を学んでもらうなどして、地学も教えられるような教員の育成ができたら、理想的じゃな。

教員採用試験の対策で地学を学んでもらうなどして、地学も教えられるような教員の育成ができたら、理想的じゃな。

はかせ

理科教員が地学を含む理科の4科目を教えることができれば、地学教員不足の解消だけでなく、他の理科科目と結びつけた解説ができるようになると考えられる。

ちーがくん

例えば、化学履修者向けに、地学と化学を結びつけた解説ができれば、理解が深まりますね!

はかせ

あとは専門ではない科目を、教えられるレベルにまで持っていくのにどのくらい時間がかかるかが課題ではあるな。

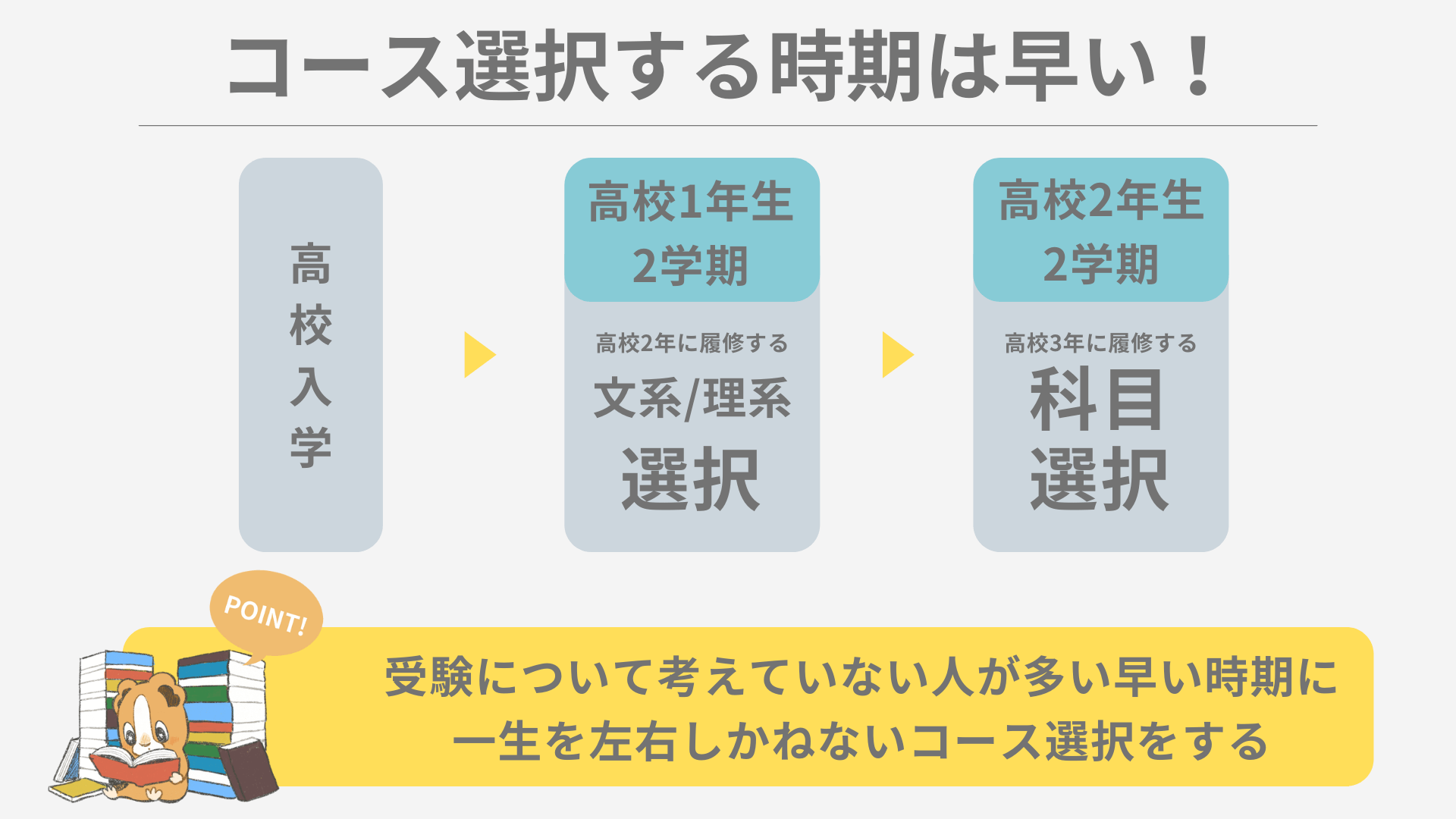

理由③:コース選択する時期が早い!

はかせ

理由の3つ目に、コース選択する時期の早さがある。

はかせ

選択するコースは高校によってさまざまであると思うが、一般的には、高校2年生時に選択する文系・理系コースを高校1年生の2学期に決定し、高校3年生時に選択する科目を高校2年生の2学期に決定するというケースが多い。

ちーがくん

早いですよね…

正直、高校1年生の2学期は、受験なんて全く意識してませんでしたから…。

正直、高校1年生の2学期は、受験なんて全く意識してませんでしたから…。

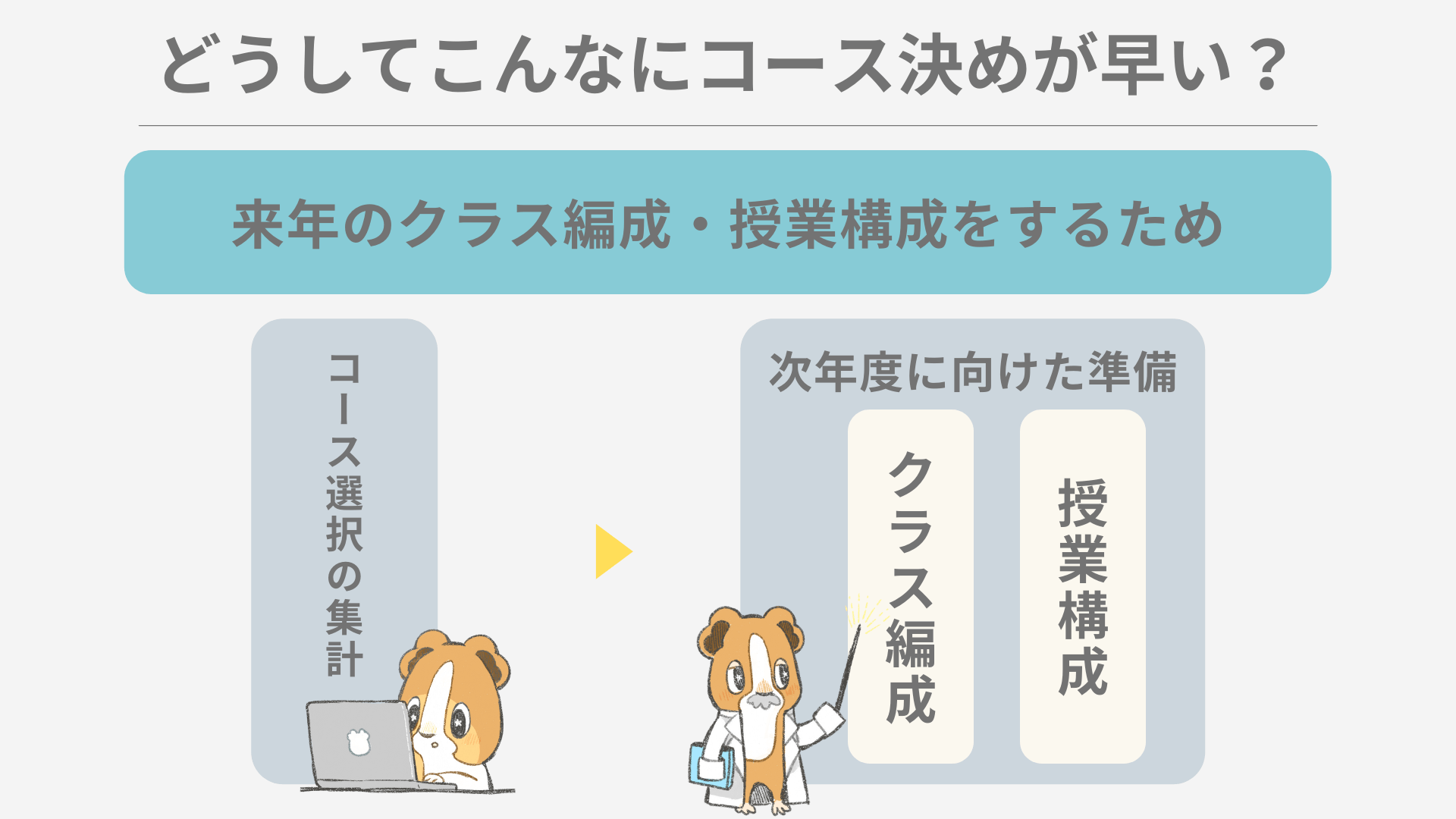

早く決めないといけない理由

ちーがくん

どうしてこんなに早い段階からコースを選ばなきゃいけないのですか?

ここでの文系・理系の選択によって、将来就く仕事もかなり絞られちゃいますし、かなり重要な選択になると思うのですが…。

ここでの文系・理系の選択によって、将来就く仕事もかなり絞られちゃいますし、かなり重要な選択になると思うのですが…。

はかせ

それぞれ選択するコースや科目によって、来年のクラス編成や授業構成などを決めないといけないんじゃ。

はかせ

だから、高校1年生、2年生の2学期中にコースや科目を決めきらなくてはいけないというのは、仕方ないことではあるな。

ちーがくん

それはそうですよね。

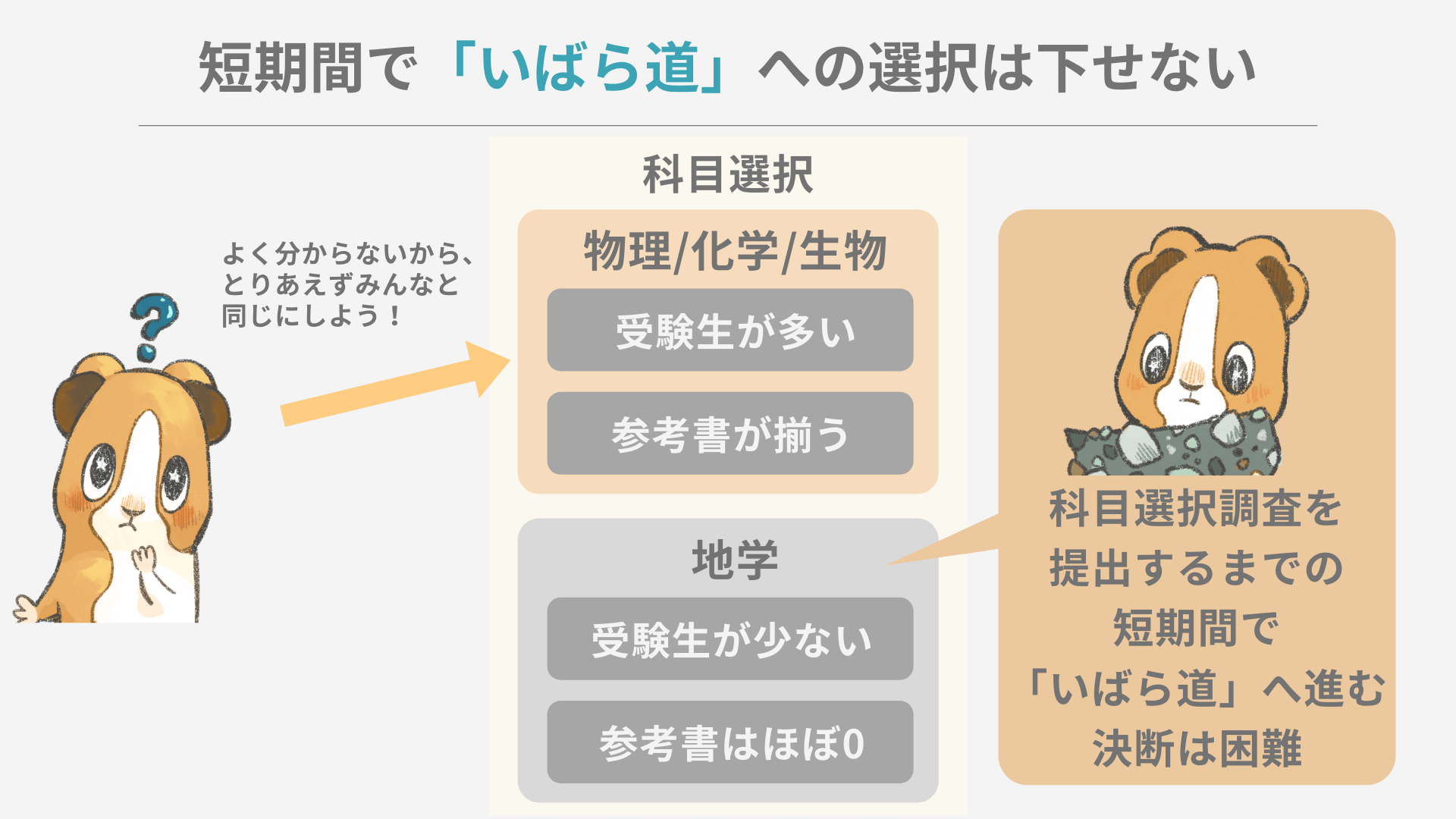

僕が考える一番の問題は、あまり深く考えることなく、「よく分からないから、とりあえずみんなと同じ科目にしておこう」という発想になってしまうことだと思うんです。

僕が考える一番の問題は、あまり深く考えることなく、「よく分からないから、とりあえずみんなと同じ科目にしておこう」という発想になってしまうことだと思うんです。

ちーがくん

高校2年生の2学期になっても、行きたい大学と学部を確定させている人はそれほど多くないと思います。そういったよく分かっていない段階で、なおかつ短期間でこれらの選択をしなければいけないとなれば、「とりあえず多くの人と同じ科目選択をしよう」という発想になってしまうのは当然じゃないですか?

はかせ

受験生が少ない、得点調整がない、参考書が全然ない…

地学選択という”いばら道”への決断は短期間では下せんな。

地学選択という”いばら道”への決断は短期間では下せんな。

ちーがくん

そんなことできるのは、よっぽど地学でいくと決めきった、僕のような変人だけですよ!

はかせ

地学受験の現状を考えるとよっぽどの地学好きでないと選べない選択ではあるな。

ちーがくんの場合:高校3年時の地学選択に迷いはなかった

ちーがくん

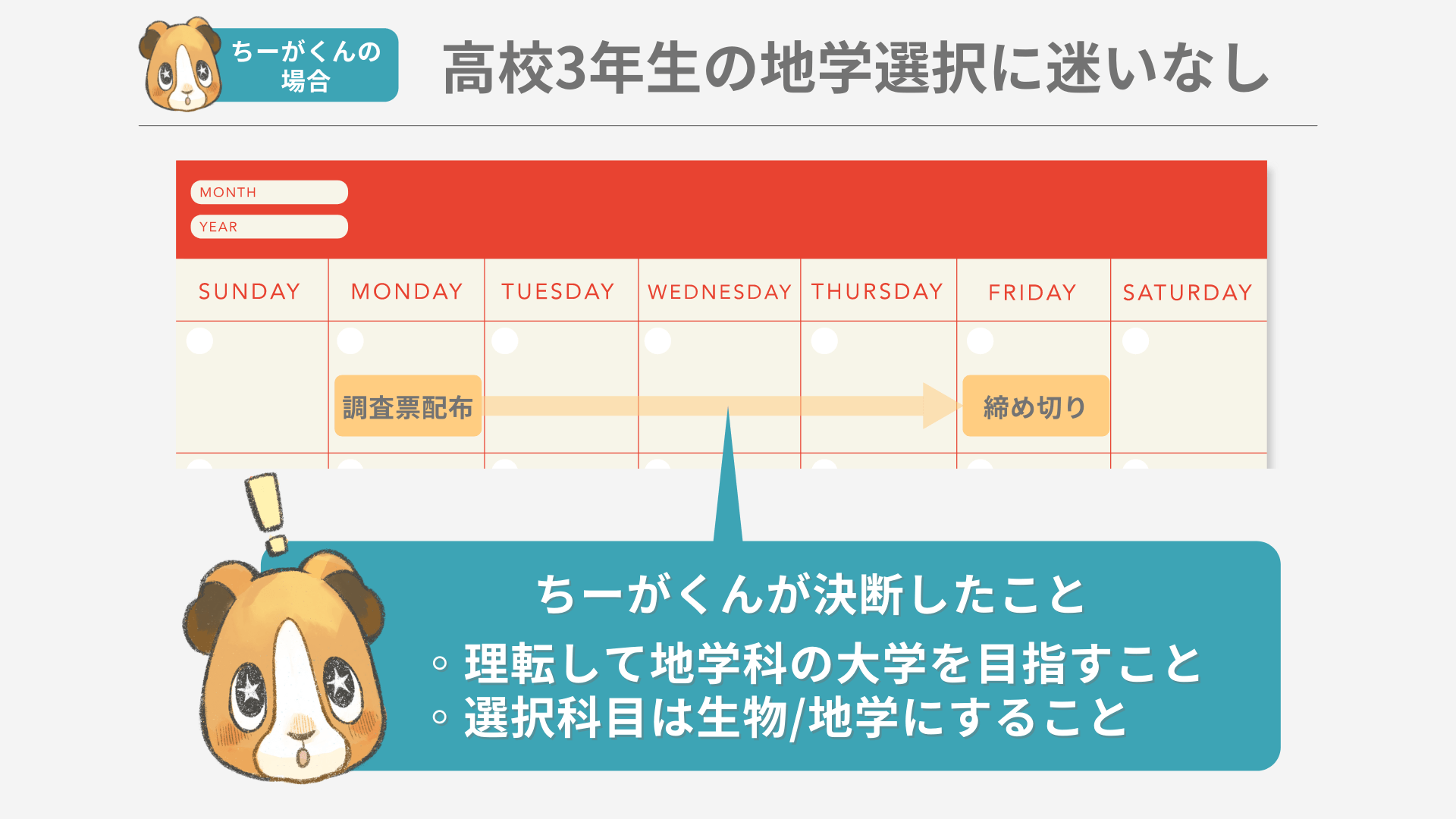

僕の通っていた高校では、このコース選択の締め切りが特に早かったんですよ!

週の初め、月曜日に選択科目調査票を渡され、金曜日までに提出、というものでした。科目ごとの説明などは一切ありませんでした。

週の初め、月曜日に選択科目調査票を渡され、金曜日までに提出、というものでした。科目ごとの説明などは一切ありませんでした。

はかせ

1週間か、とても短いな。

ちーがくん

ですが僕は、高校2年生の地学基礎をきっかけに地学を学べる大学への進学を決断していたので、文系コースながら迷いなく理系科目(生物/地学)を選択しました。地学受験への迷いもありませんでした。

はかせ

なかなか勇気のいることじゃな。

周りの人からは、反対されなかったか?

周りの人からは、反対されなかったか?

ちーがくん

反対っていうほどではないのですが、文系から理系へ転コースする人なんてほとんどいないので、担任の先生に何回も確認されましたね(笑)

解決策:決断時期はずらせなくとも、ゆとりを持たせる必要はある

ちーがくん

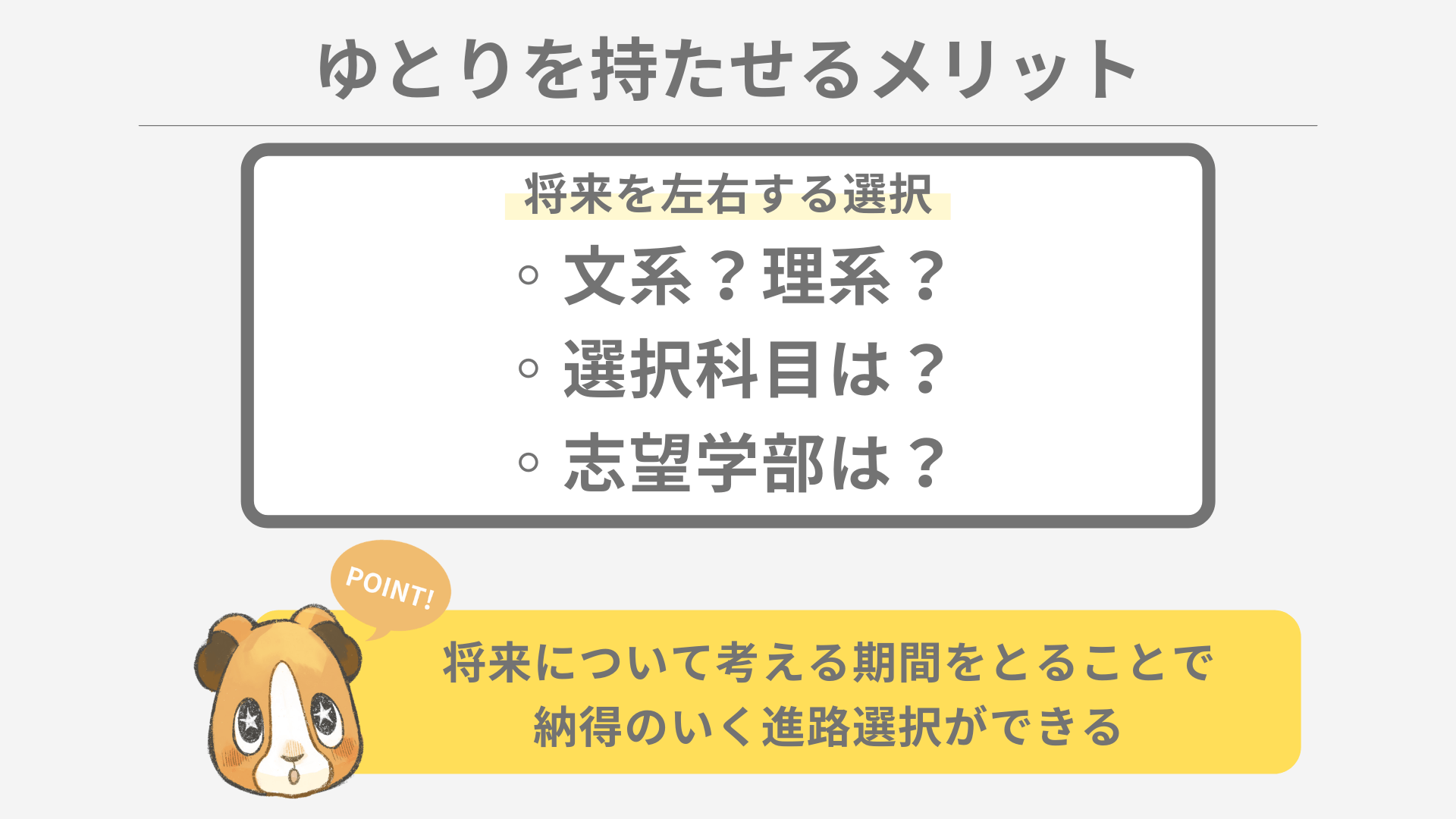

この問題の解決策は、コース・科目選択期間にゆとりを持たせるということだと考えています。

はかせ

クラス分けや教員配置の関係から、コースや科目を選択する時期をずらすことは難しいな。

ちーがくん

そうですが、その期間にゆとりを持たせるといった工夫は絶対にすべきだと思います。その選択はもう少し時間をかけて、じっくり考えるべきだと思うのです!

はかせ

それはどうしてじゃ?

ちーがくん

地学選択云々は関係なしに、その短期間で迫られる「文系コースへ進むか、理系コースへ進むか」「選択する科目は何なのか」といった選択によって、入学することができる学部が限られてしまいます。入学した学部によって将来就く仕事の分野などおおかた絞られてしまう、というのは紛れもない事実なんですよ!

はかせ

確かに、就活の時期になってようやく将来について考え出し、自分のやりたいことが何かよくわからずに苦しんでいる学生を何人も見てきたな…。

ちーがくん

そうならないためにも「進路について考える月」のようなものを作ってみてはどうでしょうか?

ちーがくん

この期間を、各科目の説明を受けたり、各自進路について考えたりする期間にできれば、一人ひとり悔いのないコース選択ができるのではないでしょうか?

はかせ

確かに、この段階である程度将来のことについて考えておく機会があるのは、今後の人生にとって有益じゃな。

ちーがくん

地学受験に関していえば、地学受験をしようか迷っている人は多くの場合悩むと思うのです。そういったことを考える上でも、科目選択する期間に余裕があるのはありがたいことですよ!

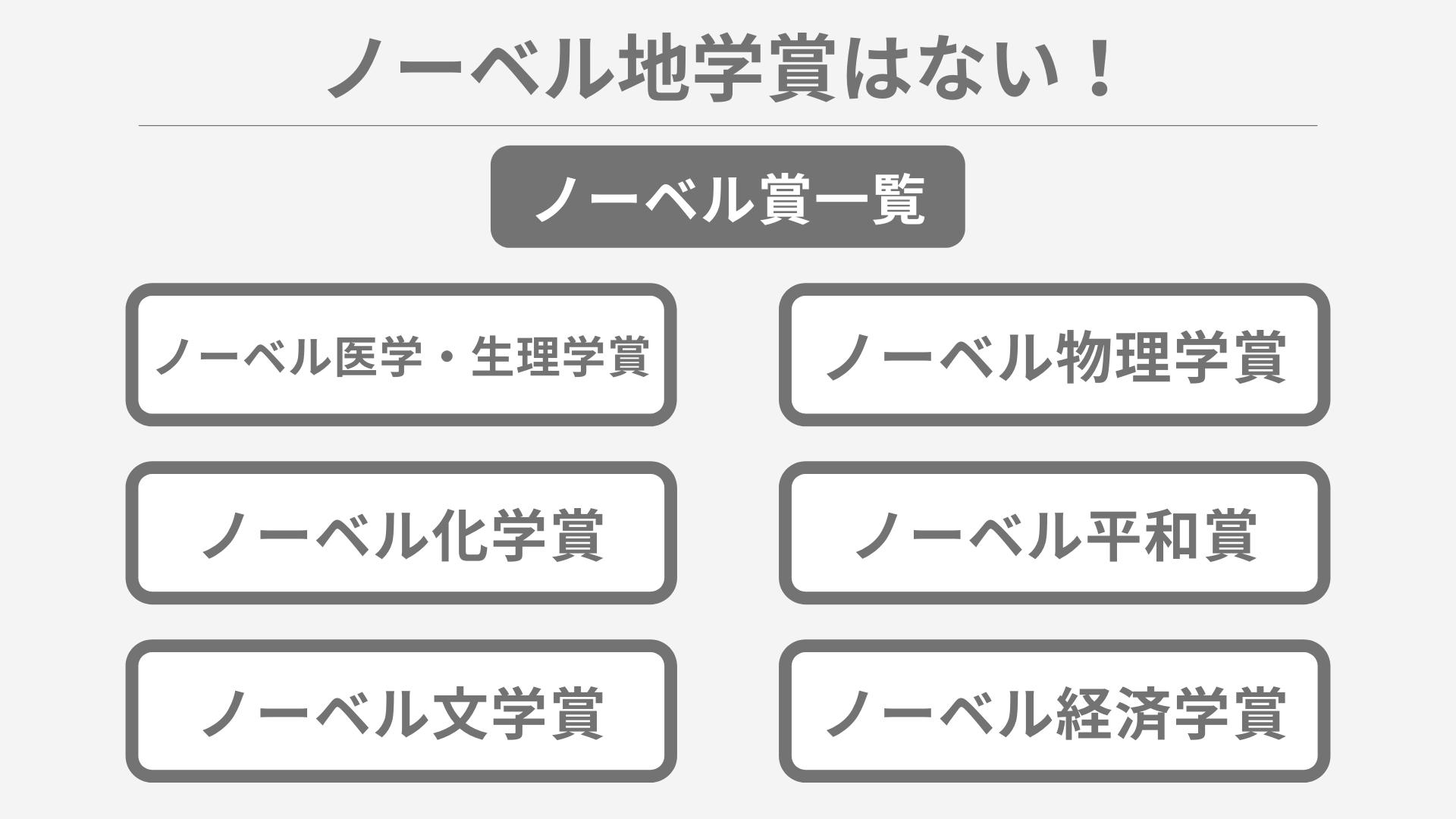

理由④:ノーベル地学賞がない!

はかせ

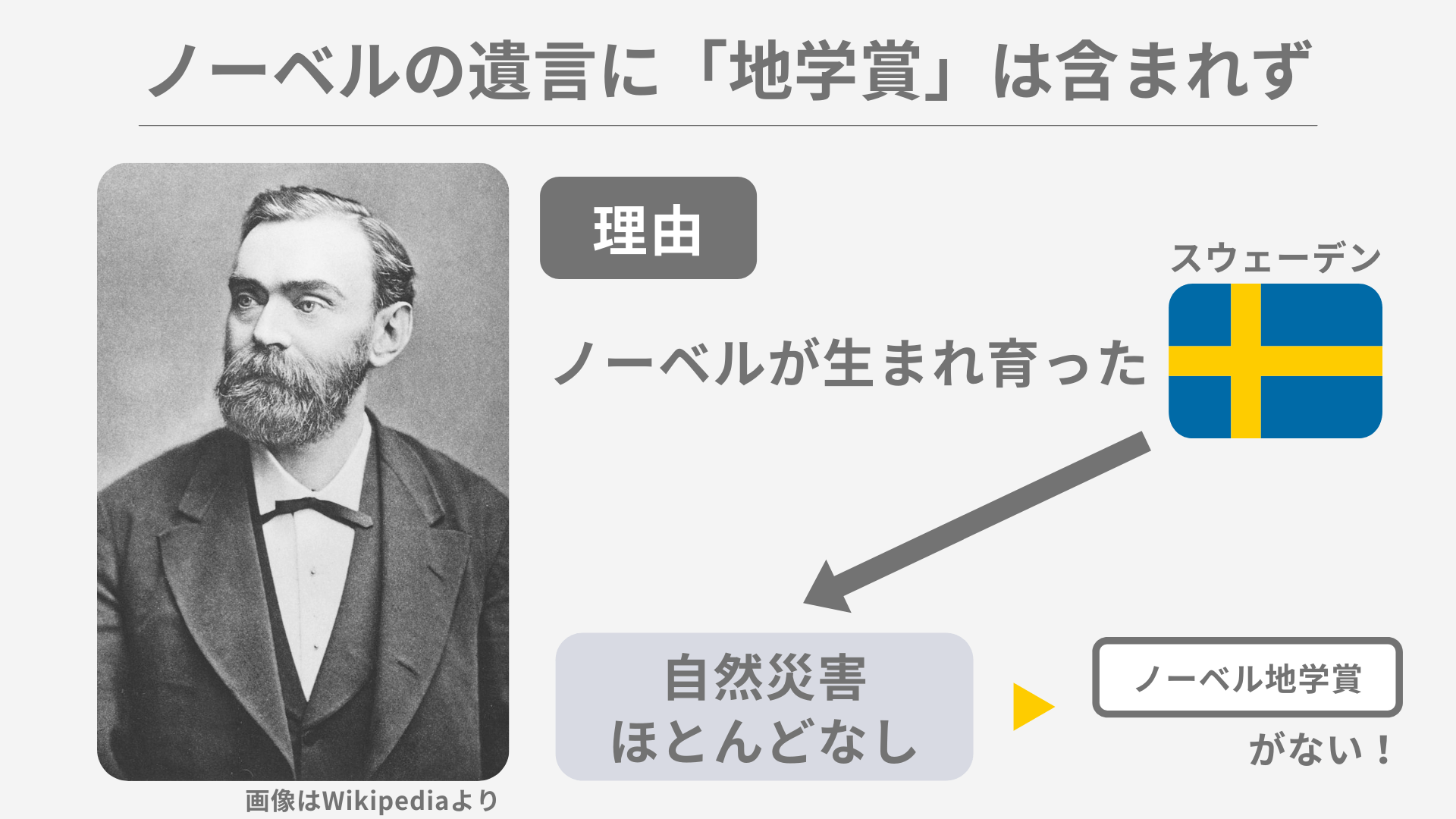

理由の4つ目として、ノーベル地学賞がないというのが挙げられるぞ。

ノーベル賞には、以下の6種類がある。

ノーベル賞には、以下の6種類がある。

ちーがくん

ほんとだ、物理学、化学、医学・生理学があるのに地学だけないですね!

どうしてノーベル地学賞はないのですか?

どうしてノーベル地学賞はないのですか?

はかせ

ノーベル賞は、ダイナマイトなどを発明したノーベルの遺言によって設立された。

はかせ

ノーベルが生まれ育ったスウェーデンには、地震や火山噴火、台風などの自然災害がほとんどないんじゃ。だからノーベル賞に地学賞がないと考えられておる。

ちーがくん

そういうことなんですね!

ノーベル賞は研究者の憧れ。だからこそノーベル地学賞は必要。

ちーがくん

はかせ!僕は、ノーベル地学賞が必要だと思ってます!

はかせ

どうしてじゃ?

地学の分野であってもすごい発明したら、物理学賞なり化学賞なりに分類されるとは思うが…

地学の分野であってもすごい発明したら、物理学賞なり化学賞なりに分類されるとは思うが…

ちーがくん

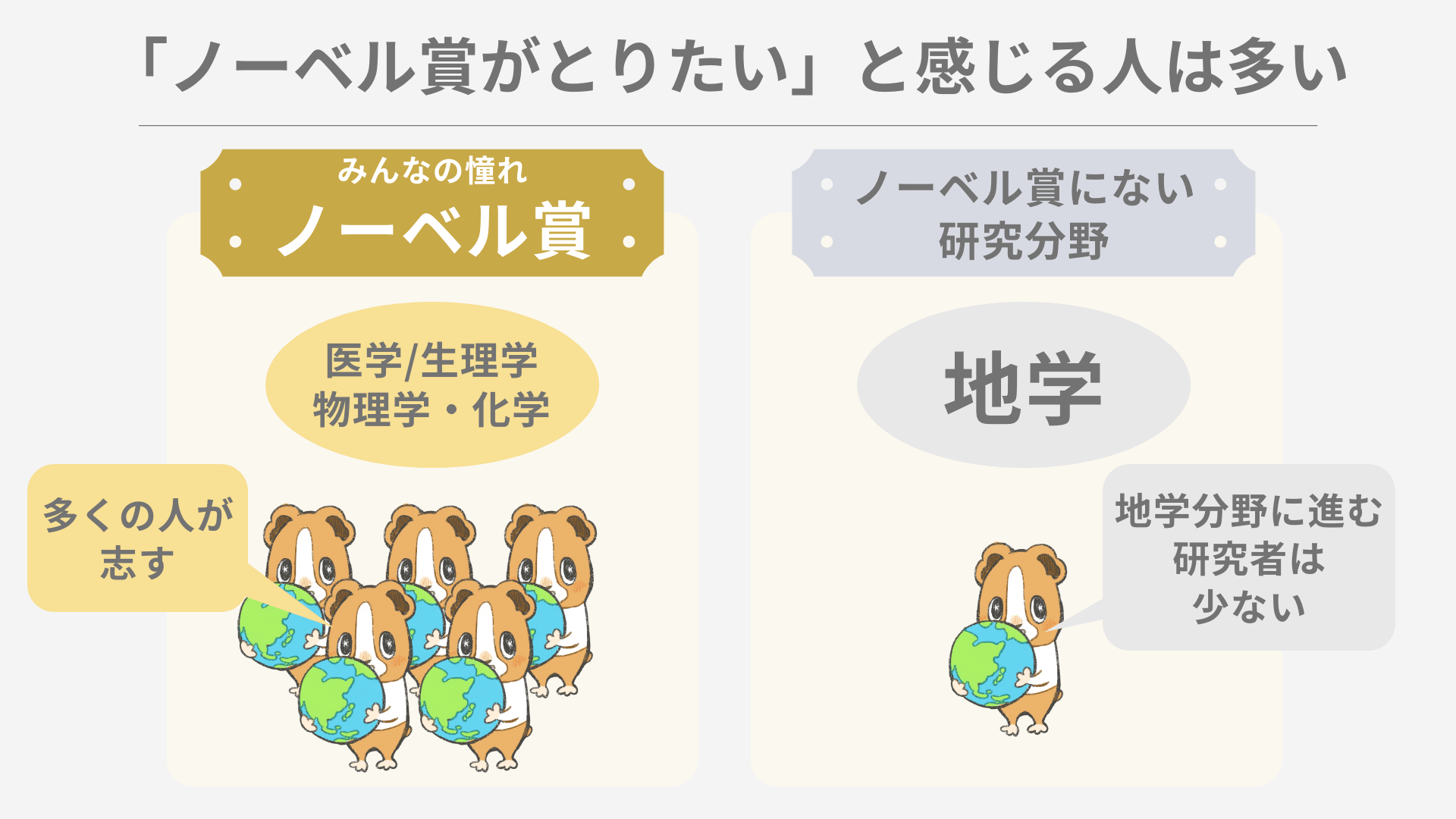

はかせ!僕は昔から漠然とノーベル賞が取りたいなって感じてたんです!

ノーベル賞は科学者だけでなく、みんなにとって憧れの賞なんです!

ノーベル賞は科学者だけでなく、みんなにとって憧れの賞なんです!

はかせ

ほうほう。

ちーがくん

科学者を目指す子供たちの中には、僕みたいに漠然とノーベル賞を取りたいなと感じている人も多いはずです。

そんな中で、ノーベル地学賞がないと、ノーベル賞を目指す子供たちはどの分野を志すと思いますか?

そんな中で、ノーベル地学賞がないと、ノーベル賞を目指す子供たちはどの分野を志すと思いますか?

はかせ

地学分野に進む研究者は少なくなりそうじゃな。

ちーがくん

そうなんです。地学分野の研究に進む人は少なく、代わりに医学・生理学、物理学や化学などの研究者を目指すでしょう!

そうなると、研究者不足で地学に関する研究も進まなくなってしまうと思うのです!

そうなると、研究者不足で地学に関する研究も進まなくなってしまうと思うのです!

はかせ

なるほどな。

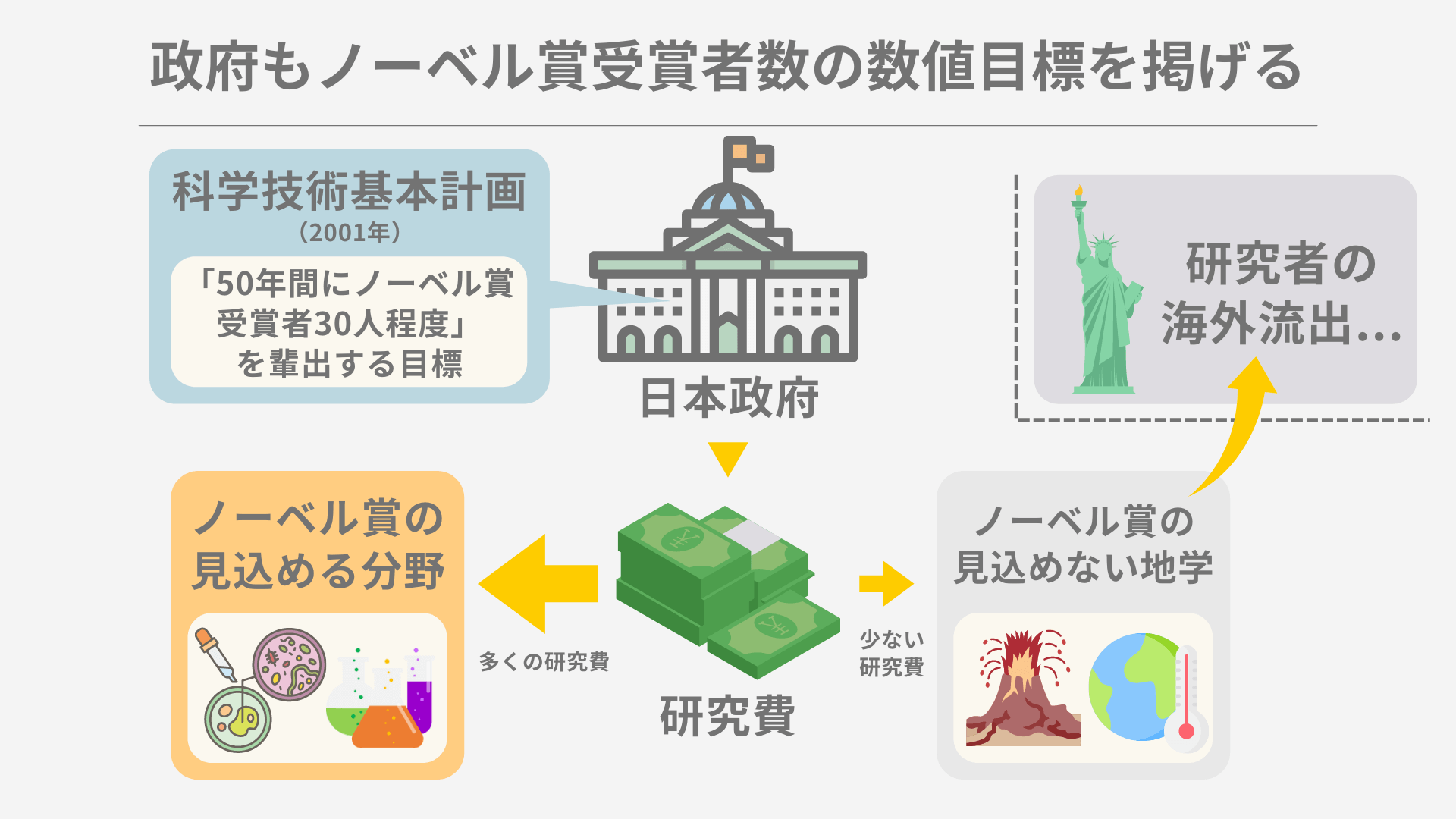

日本政府もノーベル賞受賞者数を基準に科学の進歩度合いを測っている。

ちーがくん

さらに問題なのは、「日本政府もノーベル賞受賞者数を基準に科学の進歩度合いを測っている」ということですよ!

はかせ

どういうことじゃ?ノーベル賞受賞者の輩出人数で科学の進歩度合いを測るのは理にかなっていると思うが…

ちーがくん

日本政府は2001年の科学技術基本計画で、「50年間にノーベル賞受賞者30人程度」を輩出するという目標を定めているみたいなんです。

はかせ

国を挙げてノーベル賞受賞者を増やそうとしているんじゃな。

ちーがくん

そうなんです。結果として、ノーベル賞をいまひとつ見込めない地学分野には、国からの研究費があまり出ないんですよ!

はかせ

確かに、わしの研究費は年々削減されておるな。

ちーがくん

地学に関する研究はますます進まなくなっちゃってるんですよね…。

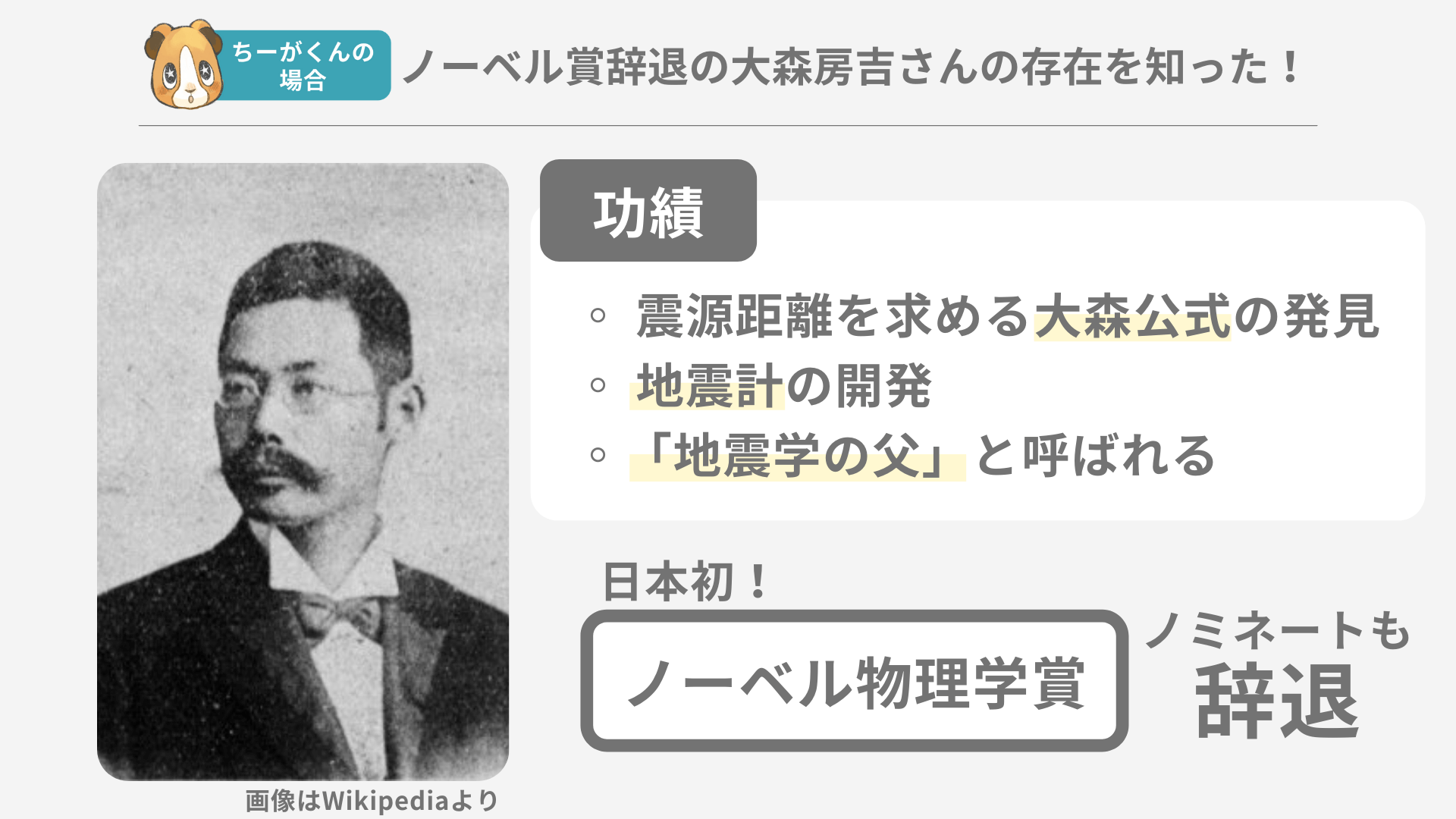

ちーがくんの場合:大森房吉さんを知ってから勇気づけられた!

はかせ

そういうちーがくんはどうだったんじゃ?

ちーがくん

僕も、ノーベル賞に対するメディアの注目度合いなどから、漠然と「ノーベル賞を取れるような研究がしたいな」と感じていました!

はかせ

ノーベル地学賞がないことは知っておったのか?

ちーがくん

知っていました!地学分野ではノーベル賞は厳しいのかな、と感じていましたが、ある時から気にならなくなりました。

はかせ

なにがあったんじゃ?

ちーがくん

それは、地学基礎で大森房吉さんの存在を知った時からです!

ちーがくん

大森房吉さんは、世界中の人から「地震学の父」と呼ばれ、地震計などの開発など、地震学の研究に生涯を捧げた方です!

はかせ

地学基礎の代表的な公式・大森公式などでも有名じゃな。

ちーがくん

地学の授業の中で、大森房吉さんが1916年に日本人初のノーベル賞候補として名前が挙がったにも関わらず、それを辞退したというエピソードを知りました!

このエピソードから、「地震学者でもノーベル賞を取ることができるんだ!」と勇気づけられました。

このエピソードから、「地震学者でもノーベル賞を取ることができるんだ!」と勇気づけられました。

はかせ

なるほどな。

大森さんは地震学を防災に生かそうとした第一人者、功績は本当に偉大じゃな。

大森さんは地震学を防災に生かそうとした第一人者、功績は本当に偉大じゃな。

解決策:ノーベル賞のような憧れとなる賞を日本が主導して作るべき!

ちーがくん

はかせ!解決策は目に見えてますよ!ノーベル地学賞を作りましょう!

はかせ

…とはいっても、自然災害が少ない国もあるんじゃぞ。そのような国はどうしても自然災害への関心が低いんじゃ。

ノーベル地学賞を新たに設立するのは、やはり難しいことだと思うぞ。

ノーベル地学賞を新たに設立するのは、やはり難しいことだと思うぞ。

ちーがくん

確かに、ノーベルの死後120年以上経過していますからね…新たな賞の設立は少し考えにくいかもしれないですね…!

はかせ

だからこそ、わしが必要だと思うのは、災害大国である日本が主導となって、地学分野の研究を表彰する賞を作るということじゃ。

ちーがくん

それを作ると、どんなメリットがありますかね?

はかせ

それがノーベル賞に並ぶほど注目を浴び、憧れとなる賞になれば、地学分野を志す研究者が増えるんじゃないか?

ちーがくん

確かに!多くの人が地学分野の研究者を志せば、結果として災害研究を発展させることができるようになるはずですね!

はかせ

そうなんじゃ。

災害が多い日本こそ、災害研究の先進国になるべき。

そのためにも、地学分野の研究者の憧れとなる賞が必要だと、わしは考えておるぞ。

災害が多い日本こそ、災害研究の先進国になるべき。

そのためにも、地学分野の研究者の憧れとなる賞が必要だと、わしは考えておるぞ。

理由⑤:負のサイクルが止まらない!

はかせ

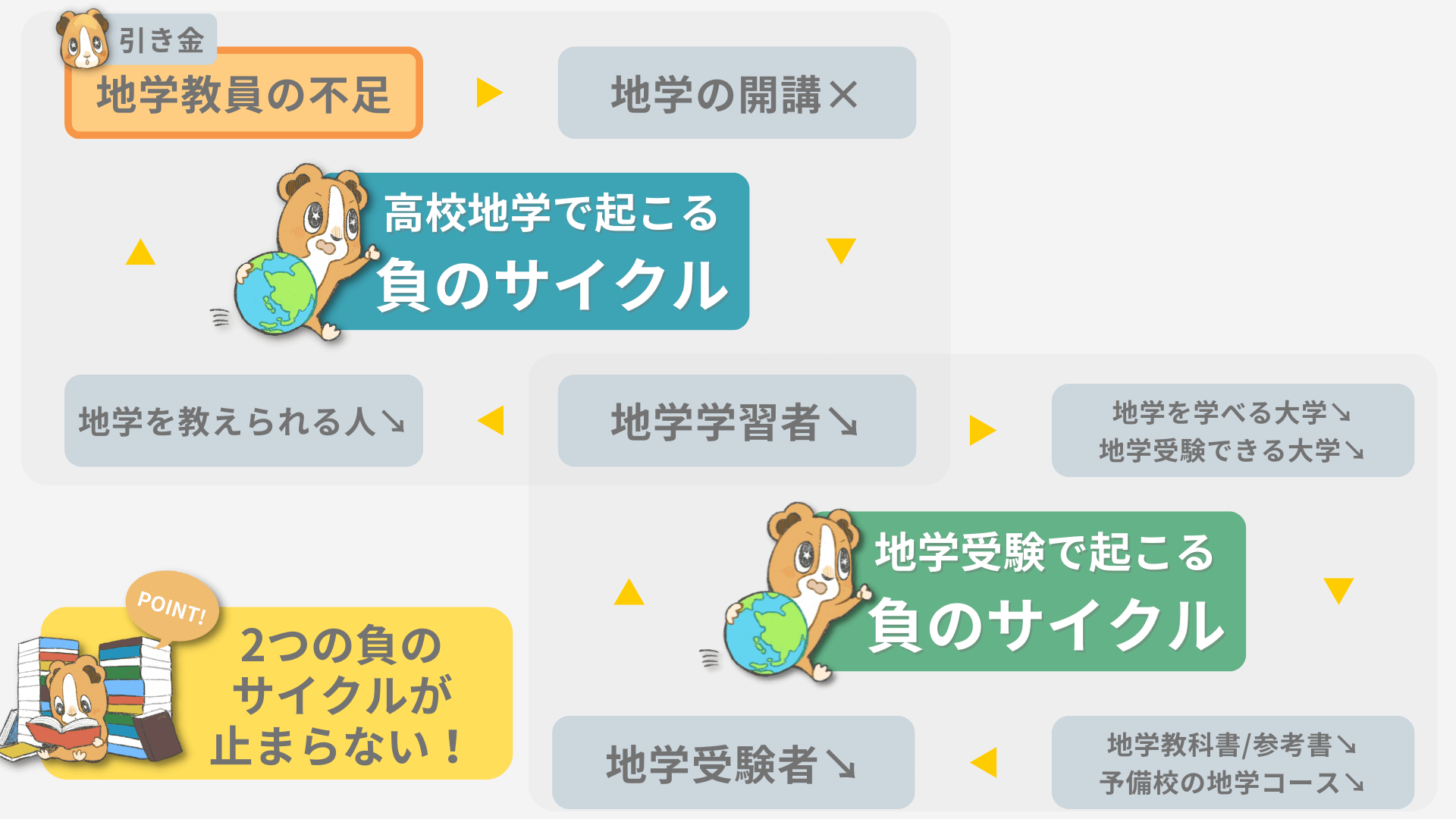

最後に挙げる要因として、負のサイクルが止まらないということがある。

はかせ

これまで紹介した、地学教育が空洞化している様々な要因が引き金となり、負のサイクルが止まらないんじゃ。

ちーがくん

もしかして、この負のサイクルが地学受験者数の少なさにも影響しているんじゃ…?

はかせ

その通りじゃ。この図を見てくれ。

ちーがくん

あ、やっぱり!

高校の地学教育で起こっている負のサイクルが、地学受験という別の負のサイクルをも引き起こしてしまっていますね…。

高校の地学教育で起こっている負のサイクルが、地学受験という別の負のサイクルをも引き起こしてしまっていますね…。

はかせ

その引き金の最大の要因となっているのは、やはり地学教員の不足じゃな。

ちーがくん

確かに、負のサイクルは教員の不足からきている感じがしますね。

そしてそれが地学学習者の減少も引き起こし、地学を学べる大学の減少にも繋がり、地学受験者の減少にも繋がり…

そしてそれが地学学習者の減少も引き起こし、地学を学べる大学の減少にも繋がり、地学受験者の減少にも繋がり…

そんなに悲観することはない!どこかを変えれば、正のサイクルが回りだす!

ちーがくん

問題がこんなに複雑だなんて…

もう、僕ら「ちーがくんと地学の未来を考える」の出る幕はないのかもしれないですね…。

もう、僕ら「ちーがくんと地学の未来を考える」の出る幕はないのかもしれないですね…。

はかせ

落ち着くんじゃ。わしは、それほど悲観的になる必要もないと感じておるぞ。

ちーがくん

でも、教員の不足は僕らにはどうしようもなくないですか?

はかせ

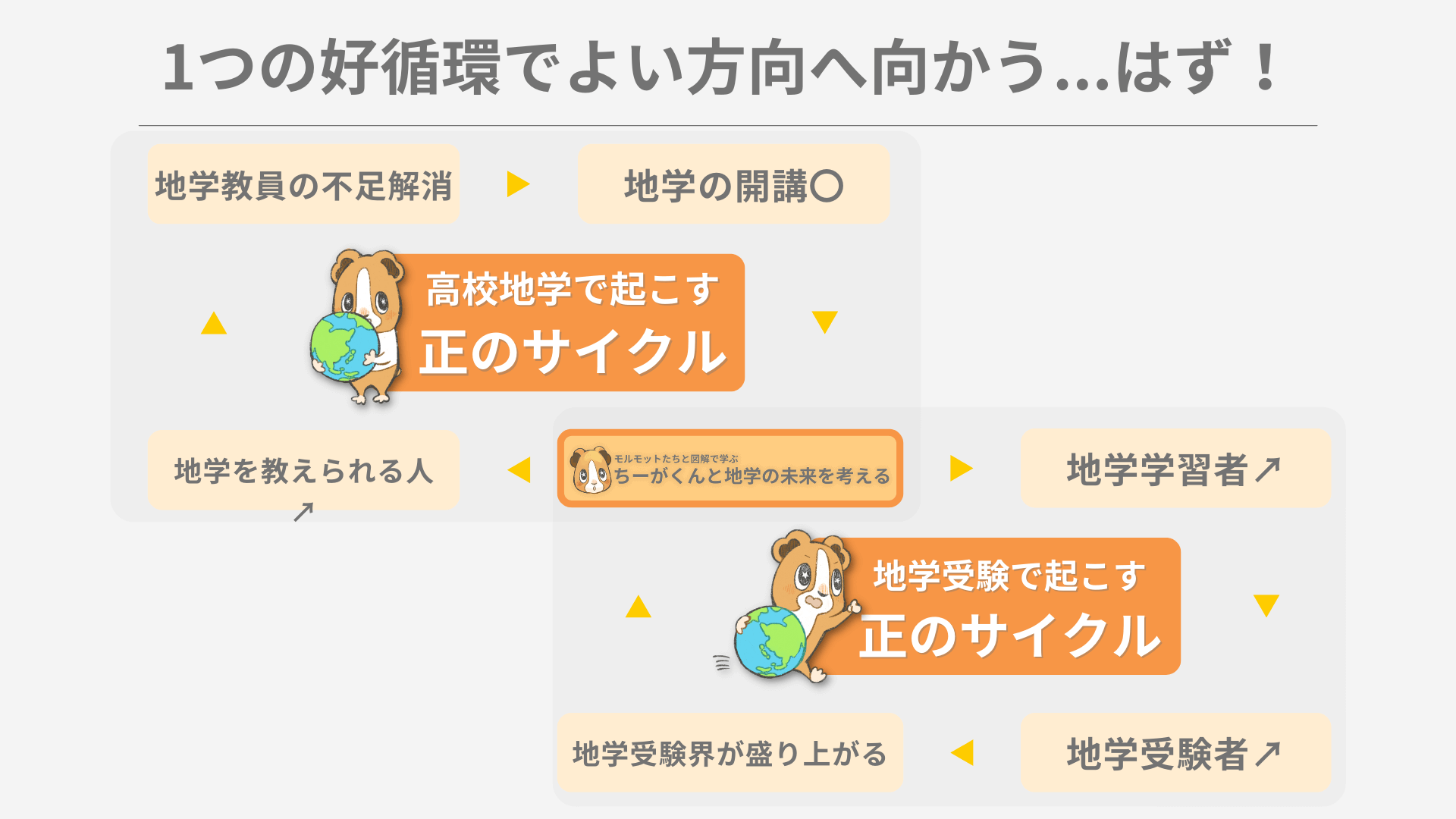

これらの負のサイクルは、ある要因が引き金となって起こっている連鎖反応じゃ。

裏を返せば、これらの要因は、どこかの要素を変えることができれば自然と好循環を作り出せるといえるんじゃないか?

裏を返せば、これらの要因は、どこかの要素を変えることができれば自然と好循環を作り出せるといえるんじゃないか?

ちーがくん

えっ?

はかせ

確かに先ほど、地学教育の一番の要因は教員の不足であるという話をした。教員の不足を解消するのは何年もの時間がかかることじゃ。ましてや、地学の教員採用数を変えることなど、わしとちーがくんの力ではどうにもできない問題じゃろう。

ちーがくん

やっぱり、地学教育の普及を目標にする僕らの出る幕はないじゃないですか?

はかせ

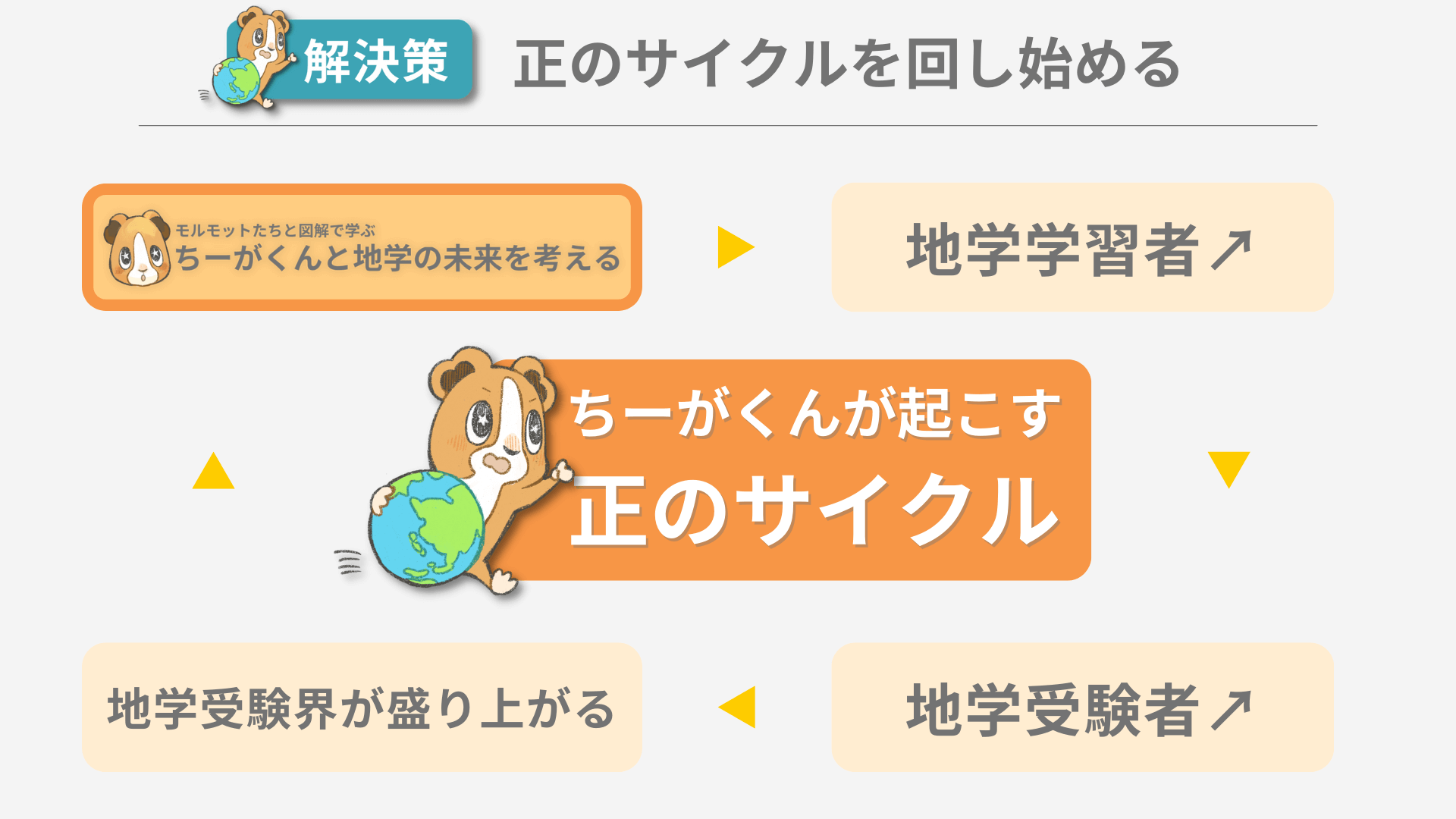

しかし、わしが「ちーがくんと地学の未来を考える」を通じて目指しているのは、”別の方向からのアプローチ”なんじゃ。

ちーがくん

”別の方向からのアプローチ”?

解決策:当ブログが目指す”別の方向からのアプローチ”

はかせ

これはわしが考える、「ちーがくんと地学の未来を考える」を通じて地学教育の普及に貢献する方法じゃ。

はかせ

わしとちーがくんにできることは、「ちーがくんと地学の未来を考える」を通じて、参考書の少なさを吹き飛ばすような解説をしていくことじゃ。そうやって、正のサイクルの引き金を作ってやるんじゃよ。

ちーがくん

あっ!それによって地学学習者が増えれば地学受験者が増える!地学受験者が増えれば、地学の参考書が増えたり、地学受験ができる大学が増えたり、地学を学べる大学が増えたりしますね!

はかせ

そうなんじゃ。それだけではないぞ!

はかせ

この1つの好循環ができれば、高校地学の好循環も回せると信じている。

ちーがくん

「ちーがくんと地学の未来を考える」から地学を教えられる人を増やせれば、地学教員の不足が解消される!地学教員の不足が解消されれば、地学の開講ができる!

はかせ

これこそが、わしらの使命なんじゃないか?

ちーがくん

…間違いないです。

僕は人生をかけて、この好循環を回しにいきます。この好循環を回せるまで、絶対に諦めません!

僕は人生をかけて、この好循環を回しにいきます。この好循環を回せるまで、絶対に諦めません!

まとめ

はかせ

今回は、地学教育の空洞化が止まらない理由5選と、その解説策について解説した。つい熱くなって、今日の話はとても長くなってしまったが、最後まで読んでくれて本当に嬉しいぞ。

ちーがくん

現状ではマイナーですが、一度いいサイクルが回り始めたら地学の時代が来るはずです!なんせ、こんなに面白い科目なんですから!

はかせ

わしとちーがくんは、これから人生を懸けて、地学教育の普及に取り組んでいく。

ちーがくん

これからも「ちーがくんと地学の未来を考える」をよろしくお願いします!

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

スポンサーリンク